本ページはプロモーションが含まれています。

目次

エクセルの保護機能とは何か基本を理解する

エクセルの「保護機能」とは、ファイルやシートに対して不要な変更や閲覧を防ぐための仕組みです。データの誤操作や情報漏えいを防ぐ目的で利用され、業務での重要な表計算や共有ファイルでは欠かせない機能といえます。ここでは基本的な種類や役割を整理しておきます。

シート保護とブック保護の違い

エクセルの保護は大きく分けて「シート保護」と「ブック保護」の2種類があります。

- シート保護

個別のシート内でセルの編集や削除を制限する仕組みです。特定のセルだけ入力可能にして、それ以外は操作できないようにすることで、計算式やテンプレートの破損を防ぎます。 - ブック保護

ファイル全体の構造を守るための仕組みです。シートの追加・削除や並べ替え、名前の変更などを制限できるため、複数人で扱うファイルの体裁を保つ効果があります。

読み取りパスワードと書き込みパスワードの役割

エクセルでは、ファイルを開いたり編集したりする段階でパスワードを設定できます。

- 読み取りパスワード

ファイルを開く際に必要なパスワードで、閲覧そのものを制限します。外部に漏れると重大な情報流出につながるため、特に機密性の高いデータで使われます。 - 書き込みパスワード

ファイルを開けても、編集や上書き保存ができないようにする仕組みです。共同作業でデータを共有する場合に、誤った編集や上書きによるトラブルを防ぎます。

業務で保護が必要とされる主なケース

エクセルの保護は、以下のような場面で多く使われます。

- 社内共有用の集計表で、担当者が数値だけを入力し、計算式は守りたい場合

- 取引先に渡す資料で、レイアウトや数式が改変されることを避けたい場合

- 人事や経理など、閲覧できる人を制限する必要があるファイル

- プロジェクトで複数人が編集する際に、ファイルの構造を固定しておきたい場合

保護機能を適切に使うことで、データの正確性や安全性を高め、業務効率の向上にもつながります。

エクセルの保護は「情報を守る仕組み」と「操作を制限する仕組み」の2本柱で考えると分かりやすいです。どの場面でどの保護を使うべきかを理解しておけば、不要なトラブルを未然に防げますよ

読み取りパスワードを解除する方法

エクセルの読み取りパスワードは、ファイルを開く段階で必ず入力を求められる仕組みです。この設定により、不正に閲覧されるのを防ぐ役割があります。解除する場合は一度正しいパスワードを入力しなければならず、入力後に保存方法を変更することでパスワードを外すことができます。

手順の流れ

- 読み取りパスワードを入力してファイルを開きます

- キーボードの F12キー(一部のPCでは Fn+F12)を押して「名前を付けて保存」を開きます

- 画面下にある 「ツール」 → 「全般オプション」 をクリックします

- 表示されたダイアログで「読み取りパスワード」に入力済みの文字(*印)があるので削除します

- OKを押したら保存を実行し、確認画面で「はい」を選びます

この手順で保存されたファイルは、次回以降パスワードを入力せずに開けるようになります。

注意点と保存のポイント

- 元のファイルは上書きせず、別名で保存しておくと安心です。万が一操作を誤ったときも元ファイルを残せます。

- パスワードを削除した状態で保存すると、誰でもファイルを開けるようになるため、社内共有などでは情報管理ルールに従って扱うことが重要です。

- ファイルを送付する予定がある場合、必要に応じてパスワードを再設定してから配布してください。

読み取りパスワードを外すと閲覧はスムーズになりますが、その分セキュリティも下がるんです。解除後はバックアップを残す、必要なら再度パスワードを設定するなど、運用に合わせて管理することを意識してくださいね

書き込みパスワードを解除する方法

エクセルには「書き込みパスワード」という仕組みがあり、ファイルを開けても編集はできず「読み取り専用」として利用する状態に制限される場合があります。業務で誤って編集されるのを防ぐ目的で使われることが多いですが、パスワードを外したいときは正しい手順を踏む必要があります。

書き込みパスワードの仕組み

書き込みパスワードは、エクセルファイルを開いたあとに編集や上書き保存を制限するための設定です。パスワードを知っている人だけが編集でき、それ以外の人は読み取り専用でしか利用できません。そのため、ファイルの管理者が変更の承認をコントロールしたいときに設定されます。

解除の操作手順

解除には元のパスワードを一度入力してファイルを開く必要があります。その後、保存時の設定を変更してパスワードを削除します。

- ファイルを開く際にパスワードを入力して通常どおり開く

- エクセルが開いた状態で F12キー(一部のPCではFnキー+F12)を押して「名前を付けて保存」を開く

- 保存画面の右下にある ツール をクリックし、 全般オプション を選択する

- 「書き込みパスワード」欄に入力されている「*」を削除し、空欄にしてOKを押す

- そのまま保存を実行し、上書き保存の確認が出たら「はい」を選択する

これで、保存後のファイルには書き込みパスワードが設定されなくなります。新しいファイルとして保存した場合も同様にパスワードが解除された状態で利用できます。

解除後に確認すべき設定

パスワードを解除したあとは、ファイルが誰でも編集可能になるため、共有環境では不用意に上書きされるリスクが高まります。必要に応じて「シート保護」や「ブック保護」で範囲を限定したり、バージョン管理用にコピーを残すことが望ましいです。また、機密情報を含む場合はアクセス権を明確にして、誤操作や情報漏えいを防ぐことも重要です。

書き込みパスワードは、ただ解除すればいいというものではなく、その後の管理方法も大切なんです。解除の手順を理解した上で、安全な共有方法を組み合わせることで、業務トラブルを未然に防ぐことができますよ

シート保護を解除する方法

エクセルのシート保護は、特定のシートに対してセル編集や書式変更を制限する機能です。共同作業や誤操作を防ぐ目的で利用されますが、解除方法を知らないと必要な編集ができず困ってしまうこともあります。ここでは、基本的な解除手順からショートカットキーの利用、パスワードが設定されている場合の対応まで解説します。

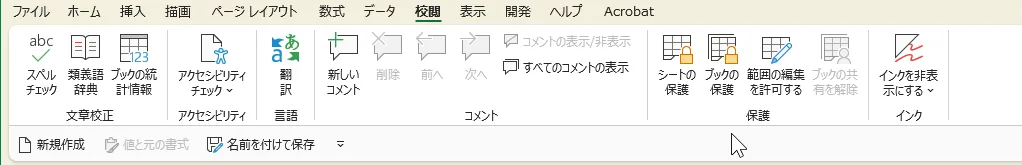

シート保護を解除する基本操作

- 保護を解除したいシートを開きます。

- 画面上部の「校閲」タブをクリックします。

- 「シート保護の解除」を選択します。

- パスワードが設定されていない場合は、これだけでシートの編集が可能になります。

操作は数クリックで完了するため、もっとも一般的な解除方法です。

ショートカットキーで解除する方法

頻繁にシート保護を操作する方には、ショートカットキーを覚えておくと便利です。

シート保護解除のショートカットは以下の通りです。

- Alt → R → P → S の順に押す

この操作で「シート保護の解除」ダイアログが開きます。パスワードが設定されていなければ即解除され、編集可能な状態になります。

パスワード入力が必要な場合の対応

シート保護にパスワードが設定されている場合は、解除時に入力を求められます。

正しいパスワードを入力すれば解除できますが、忘れてしまうと解除はできません。業務で重要なファイルを扱う場合には、必ずパスワードを控えておくことが大切です。

また、パスワードを忘れてしまった場合は、シート保護に関する専用の対処法を試す必要があります。安易に外部の解除ツールを使うのではなく、まずは管理者や作成者に確認するのが安全です。

シート保護を解除する方法は、実際にはとてもシンプルなんです。ただし、パスワードがかかっていると入力が必須になりますし、忘れてしまうと対応が難しくなります。解除操作を試す前に、パスワードを安全に管理しておくことが一番のポイントですよ

ブック保護を解除する方法

ブック保護は、シートの追加や削除、並び替え、名前の変更など、ブック全体の構造を勝手に変更されないようにするための機能です。業務で複数人が同じファイルを扱う場合に、誤操作による構造変更を防ぐ目的で利用されることが多いです。解除するには正しい操作が必要ですので、順を追って確認しましょう。

ブック保護を解除する手順

- 対象となるExcelファイルを開きます。

- 上部メニューの「校閲」タブをクリックします。

- 「ブックの保護」または「ブック保護の解除」という項目を選びます。

- パスワードが設定されている場合は入力を求められるので、正しいパスワードを入力して「OK」を押します。

- 正しく解除されると、シートの追加・削除や並び替えが自由にできるようになります。

ショートカットキーで解除する方法

マウス操作の代わりに、ショートカットキーを使って解除することも可能です。Alt → R → P → W の順に押すと、ブック保護解除の画面が表示されます。ここでパスワードを入力すれば解除できます。

解除後に確認すべきこと

ブック保護を解除すると、次のような操作が可能になります。

- シートの追加や削除

- シート名の変更

- シートの並び替え

もし共有作業中にこれらの操作が制限される必要がある場合は、解除したままにせず必要なタイミングで再び保護をかけ直すことをおすすめします。

また、解除した状態で誤って構造を変更すると元に戻すのが難しいケースもあります。重要なブックでは、保護を外す前にバックアップを作成しておくと安心です。

ブック保護を解除すると一気に編集範囲が広がりますが、その分誤操作のリスクも高まります。解除手順は覚えておくと便利ですが、必要なときだけ外すようにしてくださいね

パスワードを忘れたときの対処法

エクセルの保護機能に設定したパスワードを忘れてしまった場合、状況によって対応できる範囲が異なります。読み取りパスワードはセキュリティ性が高いため、原則として解除や回避はできません。一方で、書き込みパスワードやシート保護、ブック保護については、工夫次第で対応できるケースがあります。ここでは主なケースごとの対処法を解説します。

書き込みパスワードを忘れた場合

書き込みパスワードを忘れても、ファイルを「読み取り専用」で開くことが可能です。この場合、編集した内容を上書き保存はできませんが、新しい名前で保存すれば利用できます。

- ファイルを開くときに「読み取り専用」を選択する

- 編集が終わったら「名前を付けて保存」を実行する

- 保存先やファイル名を指定して保存する

この手順で作成されたコピーには書き込みパスワードがかかっていないため、以降は自由に編集や保存が可能になります。

シート保護のパスワードを忘れた場合

シート保護のパスワードを忘れたときは、ファイルの中身を直接操作して保護を外す方法があります。ただし、操作を誤るとファイルが壊れる可能性があるため、必ずバックアップを取ってから作業してください。

- 対象のファイルをコピーして拡張子を「.zip」に変更する

- zipファイルを展開して「xl」→「worksheets」フォルダに移動する

- 保護を外したいシートのxmlファイルをメモ帳などで開く

<sheetProtection ...>で始まる部分を削除して保存する- 元のzipフォルダに戻して上書きし、拡張子を「.xlsx」に戻す

この方法で、シート保護が解除されて編集できるようになります。

ブック保護のパスワードを忘れた場合

ブック保護を忘れた場合もシート保護と同様に、xmlファイルを直接編集することで解除できます。

- ファイルの拡張子を「.zip」に変更し解凍する

- 「xl」フォルダ内の「workbook.xml」をコピーしてメモ帳で開く

<workbookProtection ...>のタグ部分を削除して保存する- 元のフォルダに戻して置き換え、拡張子を「.xlsx」に戻す

これでブック保護が解除され、シート追加や名前変更などが可能になります。

読み取りパスワードを忘れた場合の注意点

読み取りパスワードは強固なセキュリティを目的としており、Microsoftの仕様上、正しいパスワードを入力しなければ解除できません。第三者による解析や解除は推奨されず、事実上不可能です。そのため、パスワードは必ず安全な場所に控えておく必要があります。

パスワードを忘れたときは慌てずに、まずはどの種類の保護なのかを確認してください。書き込みやシート・ブック保護なら手順を踏めば対応できますが、読み取りパスワードは解除できません。大切なのは、必ずバックアップを作成してから作業に取りかかることです。こうしておけば、万一の失敗でもファイルを失わずに済みますよ

保護解除に失敗したときのチェックポイント

エクセルの保護解除を試みても成功しない場合、いくつかの原因が考えられます。焦って操作を繰り返すとファイルが破損する恐れもあるため、落ち着いて以下の点を確認してください。

パスワード入力のミスを確認する

パスワードを入力しているつもりでも、意外と入力ミスは多いものです。

- 大文字と小文字の違い

- 半角と全角の入力切り替え

- キーボードのNumLockやCapsLockの状態

これらが原因で正しいパスワードを入れても弾かれるケースがあります。別のテキストエディタに入力してコピー&ペーストすると、誤入力を減らせます。

ファイルの拡張子や形式を見直す

Excelのバージョンや保存形式が異なることで、解除が正常に動作しない場合があります。

.xlsxと.xlsの違いを確認する- 外部ソフトで編集したファイルを利用していないか確認する

- 「互換モード」で開いている場合は、最新形式に変換してから操作する

バックアップの有無を確認する

保護を解除する前に、必ずバックアップを作成しておくことが重要です。解除操作に失敗するとファイル自体が壊れてしまうこともあるため、オリジナルを残したうえで試すことをおすすめします。特に拡張子を変更して編集する方法を試すときは必須です。

ファイル自体の破損を疑う

どうしても解除できない場合、ファイルが壊れている可能性もあります。

- 別のPCや別バージョンのExcelで開けるか試す

- 「開いて修復」機能を利用する

- 修復ツールを使って内容を救出する

セキュリティや権限設定を確認する

社内や共有環境で利用している場合、パスワード以外の制御がかかっていることもあります。

- OneDriveやSharePoint上での権限設定

- 管理者によるアクセス制御

これらのケースでは、パスワード解除だけでは対応できないため、管理者に問い合わせが必要です。

保護解除に失敗する原因は入力ミスや形式の違いといった基本的なことが多いんです。焦らずに一つひとつ確認することで、トラブルを最小限に抑えることができますよ

エクセルの保護設定を安全に管理するコツ

エクセルで保護機能を利用する際は、便利さと安全性のバランスを意識して管理することが大切です。誤った設定やパスワード管理の不備があると、必要なときに解除できなくなったり、意図しない情報漏洩につながる恐れがあります。ここでは日常的に実践できる管理のポイントを解説します。

パスワード管理の基本ルール

パスワードはシンプルすぎても複雑すぎても問題が起こります。次のようなルールを意識することで、安全性と管理のしやすさを両立できます。

- 短すぎず長すぎない適切な長さ(8文字以上推奨)

- 英数字・記号を組み合わせて推測されにくくする

- 個人情報(誕生日や電話番号)は避ける

- 定期的に見直し、更新する

また、パスワードを複数人で共有する場合は、メールやチャットで直接送るのではなく、専用のパスワード管理ツールを利用すると安全です。

複数人で利用する場合の注意点

エクセルファイルは業務で共有されるケースが多いため、保護設定の扱い方をチームで統一しておくことが重要です。

- 誰がパスワードを知っているかを明確にしておく

- 不要になったファイルは早めに削除または保護を解除する

- 権限のない人に誤ってパスワードが伝わらないよう管理方法を決める

特に大人数で使う場合は、シート単位・ブック単位で権限を整理し、必要以上に制限をかけないことも効率化につながります。

トラブルを避けるための運用方法

日常の運用に少し工夫を加えることで、保護設定によるトラブルを大幅に減らせます。

- 保護をかける前に必ずバックアップを作成する

- 保護を設定したファイルには「パスワードあり」とわかるファイル名を付ける

- パスワードをメモとして残す場合は暗号化して管理する

- 複数の重要ファイルに同じパスワードを使い回さない

これらを徹底することで、パスワード忘れや誤操作による作業ストップを防ぐことができます。

保護機能を活用するときは、便利さだけでなく「後で自分やチームが困らないように」運用ルールを整えることが大事です。パスワードの管理方法やバックアップの習慣を持つだけで、安心して業務に集中できるようになりますよ