本ページはプロモーションが含まれています。

目次

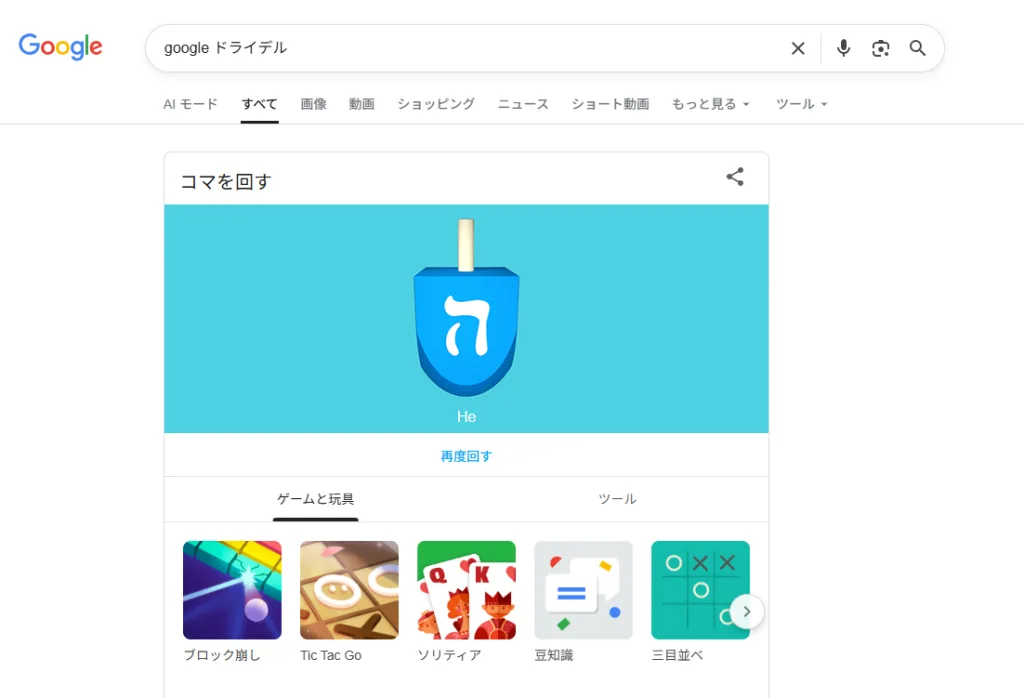

Google Dreidel(グーグル ドライデル)とは?仕組みと基本概要

Google Dreidelは、ユダヤ教の祝祭「ハヌカー」で親しまれてきた伝統遊び「ドライデル(四面体のコマ回し)」を、Google検索上で手軽に体験できるデジタル版ミニゲームです。アプリのインストールや会員登録は不要で、ブラウザからすぐに遊べるのが特徴です。短時間で学びと娯楽を両立できるカジュアルなコンテンツとして設計されています。

由来と位置付け

ドライデルは、各面にヘブライ文字が刻まれたコマを回し、出た面に応じてコインやチップの受け渡しを行う伝統的なゲームです。Google Dreidelはこの文化的エッセンスを損なわず、検索結果内のインタラクティブなモジュールとして再現しています。検索語に応じて表示されるシーズナルな体験で、家族や教育現場でも取り入れやすい軽量な実装になっています。

仕組み(表示と動作)

Google検索で関連キーワードを入力すると、結果ページ内にミニゲームのUIが表示され、ボタン操作やスワイプでコマを回せます。画面上でコマがアニメーションし、ランダムに停止した面の指示に従って進行します。ログイン連携や個人データは原則不要で、ページを離れると進行状況はリセットされます。

- 起動の流れの例

1)検索 → 2)ゲームUIが表示 → 3)「回す」を操作 → 4)結果に応じて自動進行 - 対応環境の目安

PC・スマートフォン・タブレットの主要ブラウザで動作し、タップ/クリック中心の直感操作に最適化されています。 - データの扱い

スコアや履歴は恒久保存されず、同一セッション内の簡易体験にとどまります。

基本ルールのポイント

デジタル版でもコアの考え方はアナログ版と同じです。共通ポット(賭け物)を用意し、各ターンでコマを回して結果に従います。

- נ(ヌン): 何も起きません

- ג(ギメル): ポットの全てを獲得します

- ה(ヘイ): ポットの半分を獲得します

- ש(シン): 自分の手持ちから1つをポットに追加します

Google Dreidelでは、各記号の意味がUI上で補助表示されるため、初見でも迷わず理解できます。単独プレイの手軽さと、複数人で交互に回す遊び方の両方に対応しやすい設計です。

IT視点の特徴

Webブラウザ上で完結する軽量なインタラクティブ体験で、レスポンシブUIと最小限の入出力で操作が完了します。拡張機能やコンテンツブロッカーの影響を受ける場合があるため、表示不具合時はブラウザ更新や拡張機能の一時停止、キャッシュクリアが有効です。提供の有無や表示形式は季節・地域・検索語によって変わる場合があります。

要点は「検索で即起動・ルールはUIで自説明・データは残さず軽量」の三つです。文化体験としてもミニゲームとしても敷居が低いので、まずは検索して一度回してみるのがおすすめですよ

遊び方とルール詳細。4つのヘブライ文字の意味を理解しよう

Google Dreidel(グーグル ドライデル)は、ユダヤ文化の伝統的な遊びをデジタル化したブラウザゲームです。

このゲームの魅力は、単なるコマ回しではなく、4つのヘブライ文字が持つ意味に基づいて進行する点にあります。ここでは、それぞれの文字が示すルールと、ゲームをより深く楽しむための仕組みを詳しく解説します。

ドライデルの基本構造と準備

ドライデルは、ユダヤ教の祝祭「ハヌカー(Hanukkah)」で行われる伝統的なゲームで、通常はチョコレートコイン(ゲルト)や小物を“賭け物”として用意します。

Google版では実際のコインは不要で、デジタル上で自動的にスコアが反映されるため、誰でも手軽に始められます。

ゲーム開始前に以下を整えましょう。

- コインやポイントを均等に配分(オンラインでは自動設定)

- ポット(中央の共通ポイント)を用意

- プレイヤーが順番にコマを回す

物理的なドライデルでは、コマの回転によって出る文字で結果が決まり、Google版でもこの仕組みをそのまま体験できます。

4つのヘブライ文字と意味

ドライデルには4面あり、それぞれにヘブライ文字が刻まれています。各文字はユダヤ文化の言葉「Nes Gadol Haya Sham(ネス・ガドル・ハヤ・シャム)=大いなる奇跡がここで起きた」の頭文字を表しています。

| ヘブライ文字 | 読み方 | 意味 | ゲーム上の効果 |

|---|---|---|---|

| נ(ヌン / Nun) | 「何も起こらない」 | プレイヤーは何も得ず、次の人に順番が移る | |

| ג(ギメル / Gimel) | 「全部獲得」 | ポットのコイン(全ポイント)を獲得 | |

| ה(ヘイ / Hei) | 「半分獲得」 | ポットの半分を獲得 | |

| ש(シン / Shin) | 「支払い」 | コイン1枚をポットに追加する |

Google Dreidelでもこのルールは忠実に再現されており、コマを回すたびに結果が画面上に表示され、文字の意味も同時に解説されます。

ゲームの進行手順

Google版では自動でターンが進行するため、プレイヤーは「コマを回す」ボタンを押すだけでOKです。

ルールを簡単にまとめると次の通りです。

- 各プレイヤーが同額のコインをポットに入れてスタート

- コマを回し、出た文字でアクションが決定

- ギメルやヘイでコインを得る/シンで支払う

- ポットが空になれば全員から1枚ずつ再投入

- 最後までコインを持っていたプレイヤーが勝利

Google Dreidelでは自動処理のため、スコア管理やターン切替がスムーズに進みます。初心者でもルールを意識せずに楽しめる設計です。

Google版ならではの遊びやすさと補助機能

Google Dreidelには、デジタルならではの工夫が多く取り入れられています。

- 文字の意味を即時表示:出た文字の日本語訳とルールがポップアップで表示されます。

- 自動スコア反映:誰が何を獲得・失ったかがリアルタイムで更新。

- マルチデバイス対応:PCでもスマホでも同じようにプレイ可能。

- シンプルなUI:ワンクリック・ワンタップで操作完了。

物理的なドライデルと比べて、「コイン準備」「手順確認」「勝敗集計」といった手間を省きつつ、文化的な意味や雰囲気を損なわない仕組みとなっています。

学びながら遊ぶ文化的魅力

Google Dreidelのもう一つの魅力は、遊びながら文化を理解できる点です。

各ヘブライ文字の意味を知ることで、単なるミニゲームではなく「ユダヤ文化の一端を体験する教育的ツール」としても価値があります。

ゲーム進行を通して「奇跡」「分かち合い」「忍耐」といった象徴的なテーマが自然に伝わります。

ヘブライ文字の意味やルールを覚えると、単なる運試しではなく“文化を感じる知的ゲーム”として楽しめます。焦らずルールを理解して、奇跡の一回転を楽しんでくださいね

デバイス別操作方法。PC・スマホで快適にプレイするコツ

Googleで「ドライデル」または「Google Dreidel」と検索すると、検索結果上部にゲームカードが表示されます。そこから起動すれば、追加インストールは不要です。ここでは、PCとスマホそれぞれで“操作の迷いをなくす”ための手順と、ラグや見づらさを抑える実践的な調整ポイントをまとめます。

PCでの操作と最適化

PCは表示領域が広く、家族や同僚と一緒に画面を見ながら楽しみやすいのが利点です。

- 起動後は、ゲームカードの「回す」などの操作ボタンをマウスクリックで実行します。キーボード操作は環境により効かない場合があるため、クリック操作を基本にすると安定します。

- 表示倍率は100%がもっとも崩れにくいです。ブラウザのズームを戻し、ウィンドウは横幅を十分に確保します。

- フルスクリーン表示(F11など)にすると、視線移動が減って集中しやすくなります。

- 拡張機能は一時無効化を検討します。広告ブロッカーやスクリプト制御系が動作を阻害することがあります。

- ハードウェアアクセラレーションを有効にし、他タブや常駐アプリを閉じると描画遅延を抑えられます。

- スピーカーやヘッドホンを使う場合は、ブラウザのタブミュートを解除します。OS側とブラウザ側の音量を両方確認してください。

- 視認性が気になるときは、高コントラスト表示やOSの拡大鏡を併用すると文字やUIが判別しやすくなります。

PCで詰まりやすいポイントと対処

- 画面が小さく感じる → ブラウザのUI(ブックマークバー等)を隠し、フルスクリーンに。

- ボタンが反応しない → 別ブラウザで再試行、拡張機能を無効化、キャッシュ削除。

- 動作が重い → タブと常駐アプリを整理、GPU支援を有効化、ブラウザを最新版へ。

スマホ(iPhone/Android)での操作と最適化

スマホは“すぐ遊べる”が最大の強みです。タップ中心の操作に最適化されているため、片手でも快適に扱えます。

- Googleアプリまたはブラウザで検索して起動し、タップで操作します。スワイプが必要なUIでも、短く素早い指の動きが誤操作を減らします。

- 画面回転を固定して、縦固定で遊ぶと指の移動量が少なく誤タップも減ります。横向き表示にするとUIが広がり見やすくなる機種もあるため、端末ごとに最適を選んでください。

- 連続プレイ時は低電力モードを一時的に解除すると描画が滑らかになります。発熱が強いときは数分おいて再開します。

- 通知を一時オフにするとプレイ中のポップアップ割り込みを防げます。集中モードも有効です。

- 文字やUIが小さいときは、ピンチ操作で拡大するより、端末の表示サイズ設定を一段階上げる方が崩れにくいです。

スマホで詰まりやすいポイントと対処

- 動きがカクつく → マルチタスク画面からバックグラウンドアプリを終了、ブラウザ再起動。

- 音が出ない → サイレントモードを解除し、メディア音量を確認。

- タップが効きづらい → 画面保護ガラスの感度設定や手袋モードを見直し、端のジェスチャー領域を避けて入力。

通信とブラウザ環境の整備

快適性は回線品質とブラウザの健全性で大きく変わります。

- 最新バージョンのChrome/Safari/Edgeを使用します。JavaScriptとCookieは有効にします。

- 安定したWi-Fi(可能なら5GHz帯)を使い、VPNや省データモードは切り替えて挙動を確認します。

- 表示が崩れる場合は、キャッシュのクリア→ブラウザ再起動の順でリフレッシュします。

- 企業ネットワークではセキュリティポリシーが影響することがあります。別のネットワークでの再現確認が近道です。

ラグを感じたときのミニチューニング

- 余分なタブを閉じる、動画再生やクラウド同期を一時停止。

- OSの視覚効果を簡素化(アニメーション軽減)すると古い端末で効きます。

- タッチの取りこぼしを感じる機種は、保護フィルムの浮きや汚れをチェックします。

見せ方の工夫(家族・イベント向け)

- PCは外部ディスプレイやテレビにミラーリングすると全員で見やすくなります。

- 画面共有ツールを使う際は、ウィンドウ共有にして通知や個人情報の映り込みを避けます。

- スマホはスタンド固定で誤タップを防ぎ、手元はタップだけに集中します。

すぐ使えるチェックリスト

- ブラウザとOSは最新/拡張機能は最小限

- 表示倍率100%(PC)、回転固定と通知オフ(スマホ)

- 安定Wi-Fi/JavaScript有効/キャッシュ定期クリア

要点は「最新ブラウザ・安定回線・余計な常駐を切る」の三つです。まずは表示倍率や回転固定を整え、クリック(タップ)操作に一本化すると、誰でもサクサク快適に遊べますよ

IT視点で見るGoogle Dreidelの価値。教育・社内イベント・社内利用例

教育現場での価値と活用可能性

Google Dreidelは、単なるデジタルミニゲームではなく、教育現場での「異文化理解」や「デジタルリテラシー教育」に活用できる教材として注目されています。

ユダヤ文化の伝統遊びをWebブラウザ上で体験できるため、授業の中で生徒が世界の宗教や文化を実感的に学ぶきっかけになります。

特にIT教育の観点では、以下のような価値があります。

- 体験型デジタル教材としての応用

ゲームのコード構造やランダム演算の仕組みを題材に、JavaScriptやWeb技術の学習素材として扱えます。 - インタラクティブな異文化学習

生徒が実際にヘブライ文字を見て、その意味や文化的背景を調べることで、歴史とITの融合を体験できます。 - 多言語・マルチデバイス教育

Googleの翻訳・多言語対応機能と連携すれば、外国語教育の補助教材としても活用できます。

教育現場では、プログラミング授業や社会・宗教教育の一部として「Google Dreidelの仕組みを解析する」授業形式も効果的です。特にSTEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)との親和性が高く、“伝統とテクノロジーの融合”を体験できる教材として理想的です。

社内イベント・チームビルディングでの利用

企業においてもGoogle Dreidelは、社内コミュニケーション促進やチームビルディングの場として利用価値があります。ブラウザ上で手軽に起動できるため、アプリのインストールやアカウント作成などの準備が不要で、すぐに実施できます。

社内活用のポイントとしては次のような点が挙げられます。

- オンライン会議でのアイスブレイク

ZoomやGoogle Meetなどのビデオ会議中に「コマを回す」だけのシンプルな動作が、緊張をほぐすきっかけになります。 - 部署間交流イベント

ヘブライ文字の意味をクイズ形式にしたり、スコアボードをGoogleスプレッドシートで共有すれば、部門横断の交流ツールとして機能します。 - DX推進のシンボル的施策

「伝統文化×デジタル体験」という形で、社内でのITリテラシー向上や新しい文化創造の取り組みとして導入する企業も増えています。

小規模のリモートチームや海外拠点とのイベントでも、Google Dreidelは軽量なブラウザゲームとして動作しやすく、通信負荷が少ないのも利点です。

「文化理解+リラックス+コミュニケーション促進」という三拍子が揃ったコンテンツとして、オンライン時代の社内交流ツールに最適です。

IT企業・教育機関での導入事例と応用アイデア

Google Dreidelは、教育・IT・コミュニケーションの3領域で活用できる柔軟性が特徴です。

実際の導入・応用例としては、以下のようなものが考えられます。

- 学校の授業で「Webブラウザ上の文化体験ツール」として活用

- Google Workspace環境(ClassroomやMeet)と組み合わせた文化学習イベント

- IT企業の新入社員研修でのアイスブレイクや異文化コミュニケーション訓練

- eラーニング教材として「Google検索×ゲーム活用」のトレーニングモジュールを開発

- 国際的な教育プログラムで、文化・宗教に関するディスカッションテーマとして利用

このように、Google Dreidelは文化理解・テクノロジー教育・社内交流という複数の目的を兼ね備えた、“軽量で高教育価値なWebコンテンツ”として位置づけられています。

IT視点で見た今後の可能性

Google Dreidelの仕組みは、今後さらに多くのデジタル教育・企業DX分野へ応用可能です。

JavaScriptやWebGLを活用したインタラクティブなUI設計は、他の文化的体験ゲームの開発にも転用できます。

また、Googleアカウントと連携すれば学習履歴の保存やチーム別スコア分析なども実装可能です。

教育DX・社内DXの両面で活用できるため、“文化を媒介としたデジタルリテラシー育成”のモデルケースと言えます。

伝統をゲームで学ぶ時代です。Google Dreidelは、文化・教育・テクノロジーを結ぶ“デジタル教具”でもあります。職場でも学校でも、遊びながら世界を知る――そんな活用が今、求められています。

高得点を狙う戦略と効率的なプレイテクニック

Google Dreidelは運要素が強い一方で、ポット(場のコイン枚数)と手持ち枚数を“見える化”し、出目ごとの価値を数式で把握すると、勝率と平均スコアを着実に引き上げられます。ここでは実戦で効く思考手順と、デバイス環境を含めた効率プレイをまとめます。

出目の価値を数式で捉える

各ターン開始時のポットを (P)(枚)、自分の手持ちを (H) とします。公正なコマで4面が同確率と仮定すると、出目の瞬間価値は次のように整理できます。

- ギメル:+ (P)(ポット全取り)

- ヘイ:+ (\lfloor P/2 \rfloor)(ポット半分)

- ヌン:±0(変化なし)

- シン:−1(自分の手持ちから1枚をポットへ)

この「出目価値」はポットが大きいほどギメル・ヘイの期待が跳ね上がるため、“大きいポットでは攻め、痩せたポットでは守る”が基本方針になります。

序・中・終盤の最適化

序盤(参加者が多くポットが動きやすい)

手持ち余裕があるうちは、シンによる−1の痛みが小さいため、積極姿勢でOKです。ギメル一撃の見返りが大きく、ポット肥大化の局面を逃さないことが重要です。

中盤(脱落者が出始める)

他プレイヤーの手持ちが減ると、シンの−1が致命傷になりやすくなります。“安全圏”の再定義を行い、最低残枚数の下限(例:3〜4枚)を維持して脱落を避けます。

終盤(生存者が少数)

終盤は一撃の価値が最大化します。相手が1〜2枚のとき、こちらが4枚以上あれば、シンでの−1を許容しつつギメル・ヘイで一気に決める構え。逆に自分が少枚数なら、ポットを太らせないよう早期に取り切りたい局面を狙います。

ポット管理と“引き際”ルール

- ポット肥大化はチャンス:Pが大きいターンは「プラス期待」が急伸します。UI上でポットが増えた合図を見逃さず“勝負どき”と認識します。

- ミニマム維持:自分の残枚数に下限ラインを設け、下限割れが見えたら一旦撤退思考(攻めの連続を止める、目標達成後は守りに転じる)に切り替えます。

- ラウンド目標:例えば「このラウンドで+3枚で抜ける」「累計+8枚で勝ち逃げ」など、数値化した勝ち基準をあらかじめ決めると、欲張り過ぎによる失点を防げます。

人数別アジャスト

- 多人数戦:ポットの増減が大きく、ギメルの破壊力が伸びます。“太ったポットを待って刺す”のが合理的です。

- 少人数戦:ターン回転が速く、シンの−1がじわじわ効きます。手持ちの下限維持と小さなヘイを積む意識が有効です。

心理と情報戦

- 可視情報の一括把握:自分と相手の残枚数、直近のポット推移、出目履歴を常時確認します。慌てた操作は期待値を下げます。

- 他者の“痛点”を読む:相手が残1〜2枚なら、相手ターンのシンが致命傷。その直前にポットを太らせてプレッシャーをかけると、守勢に回らせやすくなります。

デバイスと環境の最適化

- 表示の見やすさ:PCでは標準倍率、スマホでは縦固定でUIを安定させ、ポットと残枚数の視認性を最優先にします。

- 余計な常駐を止める:通知や重い拡張機能は遅延と誤タップの原因になります。プレイ前に整理すると操作精度が上がります。

- 操作リズムの固定:タップやクリックの一定テンポ化で誤操作を減らします。ゲーム仕様上、入力タイミングで出目は変えられない前提で、“見て判断→押す”の二拍子を徹底します。

ルール拡張時の応用

家族やイベントでローカルルール(例:最低ベット、ボーナス条件)が加わる場合は、価値式を都度更新します。ボーナスで得点倍率が付くなら、その条件時のギメル・ヘイの価値が急伸するため、“条件発動ターンに資源を厚く置く”戦術が最適解になります。

記録と振り返りで再現性を高める

- スプレッドシートで「ターン/ポット/自分枚数/出目/増減」を簡易ログ化すると、“勝てた局面の共通点”が見えます。

- 偏り検知:短期の出目偏りに惑わされず、10〜20ターンのまとまりで振り返って、戦術の過剰反応を避けます。

ミスを減らすチェックリスト

- 今のPと自分Hを言語化(例:「P=7、H=5」)

- 下限ラインを維持(H≧3など)

- “勝負どき”はPが大きい時

- 欲張り過ぎ防止の目標値(例:+8で守りに切り替え)

要点は“ポットが太ったら攻め、痩せたら守る”。出目の価値を数式で捉え、下限ラインと目標値を決めて淡々と実行すれば、運任せから一段上の安定スコアに変わります

トラブル・注意点と安全な利用方法。セキュリティの基本知識

利用に潜む主なリスク

Google Dreidel(グーグル ドライデル)は、ログイン不要・インストール不要で遊べる手軽なゲームですが、安全に利用するためにはいくつかの注意が必要です。ITに詳しくない方でも理解しやすいように、主なリスクを整理します。

ネットワーク環境と端末の安全性

公共Wi-Fiやカフェなどの共有ネットワークでは、通信が傍受される危険があります。中間者攻撃(MITM)が発生すると、画面が勝手に切り替わったり、広告が過剰に表示されることがあります。

また、古いブラウザやOSを使っている場合、脆弱性を突かれるリスクが高まります。ブラウザ拡張機能やキャッシュの影響で、動作が重くなったり、反応しなくなることもあります。

偽サイト・模倣コンテンツの危険性

Google Dreidelを検索すると、似た名前の偽サイトや有料アプリに誘導されるケースがあります。本物のGoogle版は、ブラウザ検索でそのまま遊べる仕組みです。アプリのダウンロードや会員登録を求める場合は、偽物の可能性が高いので注意が必要です。

偽サイトでは、メールアドレスや個人情報の入力を促されることがあります。Google Dreidelはそうした情報を必要としないため、入力を求められたら不審サイトと判断しましょう。

アカウント・個人情報の誤利用リスク

Googleアカウントにログインした状態でゲームを遊ぶと、セッション情報が他サービスと共有される可能性があります。ブラウザ拡張機能や他アプリが同時に動作している場合、データの漏えいが発生するケースもあります。

また、チャットや共有リンクを利用する際には、ユーザー名や端末情報などが収集されることがあります。特に、SNS連携を求める表示が出たら注意が必要です。

動作不良や表示トラブル

ゲームが重い、コマが回らない、画面が崩れるといった場合、キャッシュの肥大化やメモリ不足が原因であることが多いです。ただし、悪意ある拡張機能やマルウェアが関与している場合もあるため、定期的なスキャンが安全対策につながります。

安全な利用のための対策とチェックリスト

Google Dreidelを安心して使うために、基本的なセキュリティ対策を実践しましょう。

- アクセス元のURLが「https://www.google.com」で始まることを確認する

- 公共Wi-Fiの利用を避けるか、VPNを使って通信を保護する

- OSやブラウザを常に最新バージョンに更新する

- 不要な拡張機能を無効化する

- 個人情報やログイン情報の入力を求められたら即座に中止する

- 異常な動作や不審なポップアップが出たらブラウザを閉じて再起動する

- 定期的にウイルススキャンを行い、端末を清潔に保つ

これらを実行するだけでも、ほとんどのリスクを未然に防げます。

トラブル発生時の対応例

万が一トラブルが起きた場合の、基本的な対応をまとめます。

| トラブル内容 | 主な原因 | 対応策 |

|---|---|---|

| 画面が表示されない | キャッシュ肥大・通信不安定 | ブラウザ再起動・キャッシュクリア・別ブラウザで試す |

| コマが反応しない | JavaScript無効・拡張機能干渉 | JavaScriptを有効化・拡張機能を一時停止 |

| 動作が重い | 古い端末やメモリ不足 | 他アプリ終了・端末再起動 |

| 突然別サイトに誘導される | 偽サイトや広告攻撃 | すぐにページを閉じてウイルススキャンを実施 |

| 不明な拡張機能が追加された | マルウェア・フィッシング | 拡張機能削除・パスワード変更・再ログイン確認 |

トラブルは焦らず、上から順に原因を切り分けることで多くの問題が解決できます。

初心者が特に注意すべきポイント

- 「ブラウザで動くから安全」と思い込みすぎない

- ログイン不要でも、利用中のネット環境にはリスクがある

- 家族や子どもが使う場合は、Wi-Fi環境やアクセス先を一緒に確認する

- 不具合が起きたら、再起動・キャッシュ削除・別ブラウザの順で試す

ゲームが軽くても、ネットは常にリスクを伴います。だからこそ、ちょっとした習慣があなたの安全を守る大きな力になるんです。

関連ミニゲーム比較。Google提供ゲームとの違いを徹底分析

Google Dreidelと他のGoogleミニゲームの位置づけ

Google Dreidel(グーグル ドライデル)は、ユダヤ文化の伝統的な「ドライデル」をデジタル化した、Google独自の文化体験型ミニゲームです。同じくGoogle検索から遊べるミニゲームには「Minesweeper(マインスイーパ)」「Tic-Tac-Toe(三目並べ)」「Snake(スネーク)」「Pac-Man(パックマン)」などがありますが、Dreidelはそれらと異なり、文化的背景と教育的要素を持つ“体験型ゲーム”という点が特徴です。

他ゲームがロジック・反射・パズル要素を中心に設計されているのに対し、Dreidelは宗教的・文化的な文脈をもとに、学びと遊びを同時に成立させる構成になっています。

| ゲーム名 | 主なテーマ | 難易度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Google Dreidel | 伝統文化・教育・運 | やさしい | ユダヤ文化体験・家族参加型 |

| Minesweeper | 推理・戦略 | やや難しい | ロジック重視・集中力を鍛える |

| Tic-Tac-Toe | 戦略・シンプル思考 | かんたん | 即時プレイ可能・短時間向け |

| Snake | 反射神経・スコア競争 | 中級 | スピード重視・スコア制 |

| Pac-Man | レトロ・アクション | 中級 | 懐かしさと直感操作重視 |

Dreidelはゲーム内で「ヌン」「ギメル」「ヘイ」「シン」というヘブライ文字を理解しながら進行するため、単なる娯楽を超えて、言語学習・文化理解・宗教史の導入教材としても活用できます。

文化的背景と教育的価値の違い

他のGoogleミニゲームが主に娯楽目的で作られているのに対し、Google Dreidelは文化遺産の保存・普及を目的としたプロジェクトの一環と考えられます。Google Doodleシリーズのように特定の祝祭日(ハヌカー)に合わせて公開される点も特徴で、世界中のユーザーがユダヤ文化に触れられるよう設計されています。

教育的な観点では以下のような利点があります。

- ヘブライ文字の意味を自然に学べる

- ハヌカーの歴史や宗教的背景を理解できる

- 異文化体験を通じて国際理解を深められる

- 親子・学校単位での教材として活用可能

こうした文化的・知的側面が、他のミニゲームとの最大の差異です。

技術設計とUI/UXの比較

Google DreidelのUIはブラウザベースの3D回転アニメーションを採用しており、HTML5とJavaScriptによる軽量構成で動作します。視覚的にも滑らかで、クリックやスワイプ操作だけで伝統的なコマ回し体験が可能です。

対して、マインスイーパーや三目並べはグリッドやテキスト中心のシンプルなUIであり、操作重視・瞬時の判断性を意識した設計です。

| 要素 | Google Dreidel | Minesweeper / Tic-Tac-Toe |

|---|---|---|

| 操作性 | スワイプ・クリック(直感的) | クリック・選択中心(論理的) |

| デザイン | カラフルな3Dコマ表示 | グリッド・マス表示 |

| 音声演出 | 回転音や効果音あり | 無音または簡易SE |

| 学習要素 | ヘブライ文字・文化理解 | なし(思考・戦略中心) |

| 表示技術 | HTML5 + CSS3アニメーション | 2D静的表示中心 |

これにより、Dreidelは「誰でも迷わず遊べる」ユーザビリティを確保しながらも、学びの要素を損なわない構造を実現しています。

利用シーンとユーザー層の違い

Google Dreidelは教育現場や家庭内、国際的なオンラインイベントなどで活用されています。特に以下のようなユーザー層で人気があります。

- 教育関係者:授業で文化理解教材として導入

- 家庭利用者:親子の異文化コミュニケーションツールとして

- 企業イベント担当者:チームビルディングや年末イベントでのレクリエーション

一方で、マインスイーパーやスネークなどは個人プレイ中心の集中系ゲームであり、コミュニケーション促進には向いていません。Dreidelは「学びながら遊ぶ」「複数人で楽しむ」点において、Googleの他ゲームと明確に異なります。

Dreidelが注目される理由

Google Dreidelが他ゲームと一線を画すのは、「伝統+遊び+教育」の三要素が融合しているためです。

- 伝統:ユダヤ文化の象徴的遊びを忠実に再現

- 遊び:手軽なブラウザゲームとして気軽に参加可能

- 教育:文化・宗教・言語を同時に学べる教材的価値

このトリプル構成こそが、Googleが提供する中でも特異なポジションを確立している理由です。検索を通じて文化を知り、体験できるという点で、Google Dreidelは“文化情報とエンタメの橋渡し”を果たしています。

Google Dreidelは、単なるゲームではなく「文化を体験できるインターフェース」なんです。遊びながら学ぶことで、ITと伝統が自然に交差するのが面白いですよね。

Google Dreidelの今後の進化とIT活用の未来展望

Google Dreidel(グーグル ドライデル)は、単なるミニゲームではなく、Googleが取り組む「伝統文化×デジタル技術」の融合を象徴するプロジェクトです。今後の発展は、教育・エンタメ・企業活用といった領域にまで広がる可能性を秘めています。ここでは、技術的進化とIT視点での未来展望を解説します。

未来を支える技術革新の方向性

Google Dreidelは、ユーザー体験を高めるために継続的な技術改良が行われると考えられます。

注目すべき進化の方向は以下の通りです。

- マルチプレイヤーオンライン対戦

離れた家族や友人同士が同時にプレイできるオンライン対戦モードの実装が期待されています。教育現場や国際イベントでの共同体験にも応用可能です。 - AIによる自動翻訳・文化解説

AI翻訳を活用し、ヘブライ文字や文化背景をリアルタイムに解説するインタラクティブ機能が登場すれば、言語の壁を超えた学習体験が実現します。 - アカウント連携とスコアランキング機能

Googleアカウントと連携することで、スコア保存・ランキング・バッジ獲得などのゲーミフィケーション要素が強化され、継続的な利用を促進します。 - AR・VR対応による没入型体験

コマを実際に回す動作をARで再現し、家庭や教育機関でもリアルな文化体験が可能になります。

教育・企業現場での新しいIT活用

Google Dreidelの仕組みは、ゲームにとどまらず「教育テクノロジー(EdTech)」や「企業DX」の一環としても応用可能です。

教育現場での活用

- 世界史・宗教・言語教育の授業で、文化理解を深める教材として活用可能。

- 生徒が自分で回して学ぶことで、能動的な学習姿勢を育てる。

- Google Classroomとの連携で、成績管理やプレイ結果の共有も容易になる。

企業・チームビルディングでの活用

- 社内イベントやオンライン懇親会での「文化体験ミニゲーム」として導入可能。

- Google MeetやWorkspaceと統合すれば、遠隔チームの交流促進にも効果的。

- エンゲージメント向上や多様性教育の一環としても注目されています。

グローバル化と多文化デジタル交流の推進

Google Dreidelの魅力は、文化的距離をテクノロジーで超える点にあります。

Googleは今後、以下のような国際的な展開を進める可能性があります。

- 世界イベント(ハヌカー期間など)に合わせた特別版のリリース

- 多言語UI対応(アラビア語、スペイン語、日本語など)による利用拡大

- Google Arts & Cultureなど他の文化系サービスとの連携による教育的価値の向上

- 文化データを活用したAIによるパーソナライズ体験(出題クイズ、ヒントなど)

Google Dreidelは、文化を「遊びながら学ぶ」形で国際交流を生み出す新しいデジタル教育資産へと進化していくでしょう。

技術・文化・ユーザー体験が融合する未来

Googleが培ってきたAI・UI・データ処理技術を基盤に、Google Dreidelはよりスマートでグローバルな体験へと発展します。

教育機関・家庭・企業など、あらゆる場面で「デジタル文化交流ツール」としての価値が広がり、ユーザーの参加データをもとに新たな学びと発見を促進していく可能性があります。

未来のGoogle Dreidelは、文化理解・教育・エンターテインメントを同時に実現する、次世代の“インタラクティブ文化体験”として確立されるでしょう。

伝統とテクノロジーが融合すると、遊びは学びへ、文化は交流へと進化します。Google Dreidelのような試みが、これからのIT教育やデジタル文化の在り方を大きく変えていくはずです。