本ページはプロモーションが含まれています。

目次

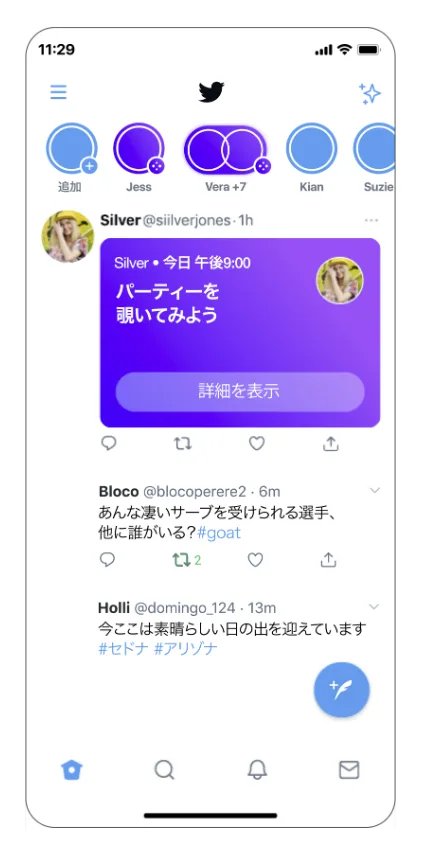

X(Twitter)スペースとは?リアルタイム交流ができる音声配信機能

声でつながる双方向コミュニケーションツール

X(旧Twitter)のスペースは、誰でも音声で会話を楽しめるライブ配信機能です。通常のポスト(ツイート)が「文字」で伝える場なのに対し、スペースは「声」でつながるリアルタイムの交流の場です。ホストが配信を開始すると、その場にフォロワーや一般ユーザーが参加し、まるでラジオ番組のように聞いたり話したりできます。

音声によるやり取りは、テキストでは伝わりにくいトーンや感情を届けられるのが特徴です。たとえば、趣味の話題を語り合ったり、時事ニュースを議論したり、仕事や勉強の相談をしたりと、幅広いテーマで活用されています。

リアルタイムの反応や会話の流れによって一体感が生まれるのも、スペースならではの魅力です。

リスナー・スピーカー・ホストの3つの役割

スペースでは、参加者の立場が大きく3つに分かれています。

- ホスト(主催者):スペースを作成し、テーマを決めて進行を管理します。スピーカーを招待したり、リスナーを承認したりといった運営の中心を担います。

- スピーカー(発言者):ホストに許可されるとマイクを使って会話に参加できます。感想や意見を音声で伝える立場です。

- リスナー(聴取者):音声を聞くだけで参加できます。リプライやリアクションなどを通じて、会話に間接的に関わることも可能です。

どの立場からでも自由に参加でき、気軽に「聞く専」から始めるのもおすすめです。慣れてきたらスピーカーとして話すことで、より深い交流が体験できます。

テキストコメントとは異なる特徴と仕組み

スペースは、従来のコメント欄があるライブ配信とは異なり、音声中心のコミュニケーションを目的としています。そのため、YouTubeライブやInstagramライブのように画面上でコメントを入力・表示する仕組みはありません。

代わりに、以下のような方法で意見や感想を伝えることができます。

- 開催告知のポストにリプライを送る

- ハッシュタグを使って感想や質問を投稿する

- 絵文字リアクションでその場の反応を示す

つまり、スペースは「声」と「リアクション」で交流する場であり、テキストによるチャットは補助的な位置づけにあります。このシンプルな仕組みが、より集中した会話や自然なやり取りを生み出しています。

X(Twitter)スペースは、文字の壁を越えて“声でつながるSNS”として進化しています。聞くだけでも楽しめますが、リアクションや発言で参加するともっと面白くなりますよ

X(Twitter)スペースにコメント欄はある?仕組みと制限を解説

コメント欄が存在しない理由

X(旧Twitter)のスペースには、YouTubeライブやInstagramライブのようなチャット形式のコメント欄はありません。スペースは音声を軸にしたリアルタイム交流機能で、主なやり取りは「話す」「聞く」「リアクションを送る」の3つに絞られています。

テキストコメント機能が設けられていないのは、音声コミュニケーションを重視しているためです。発言や反応を音声・絵文字に集約することで、会話のテンポを崩さず自然なトークが続けられるよう設計されています。

また、複数人が同時に話す空間でテキストが大量に流れると、情報が混乱しやすくなるという課題もあります。そのため、Xでは“音声に集中できる体験”を重視しているのです。

コメントの代替手段

専用のコメント欄がない代わりに、リスナーは次のような方法で意見や感想を伝えることができます。

- リプライ(返信)を使う

スペース告知ポストに返信して感想や質問を送る方法です。ホストが通知を受け取れる設定にしていれば、コメントとして読まれる可能性があります。 - 引用ポスト(引用リポスト)を使う

スペースに関する投稿を引用して、自分の意見を添えて発信する方法です。スペースの外にも届くため、フォロワーとの共有にも役立ちます。 - ハッシュタグを使う

ホストがあらかじめ指定しているハッシュタグ(例:#スペース感想)をつけて投稿すると、ホストや他のリスナーが意見を探しやすくなります。

これらはいずれも通常のポスト機能を利用したコメント方法であり、スペースの中だけに限定されるわけではありません。つまり、あなたのコメントはフォロワーや他のユーザーにも見える公開投稿になります。

コメント機能の制限と注意点

スペースでコメントを送る際には、次の制限や仕様を理解しておきましょう。

- すべてのコメントは公開される

スペース内専用ではなく、自分のタイムライン上にも表示されます。プライベートな内容は避けた方が安心です。 - 非公開(鍵付き)アカウントは制限される

鍵アカウントの投稿はフォロワー以外に届かないため、ホストや他のリスナーが見られないことがあります。コメントを広く届けたい場合は、公開設定に切り替えるのがおすすめです。 - リプライや引用ポストが制限される場合がある

ホストが「返信制限」や「引用制限」を設定していると、投稿しても相手に届かないことがあります。無視されたと感じる場合は、まず設定を確認しましょう。 - 編集は不可・削除は可能

一度送ったコメントは編集できません。内容を修正したいときは削除して再投稿しましょう。

これらの仕様は、誤解やトラブルを防ぐためにも重要です。特に初めてスペースにコメントする場合は、「誰にどこまで見られるか」を理解してから発言することが大切です。

コメント欄がないことで生まれるメリット

一見不便に思える「コメント欄なし」ですが、実はスペースの魅力を支える仕組みでもあります。

リアルタイムの声のやり取りに集中できるため、SNS特有の文字ベースの誤解や炎上リスクが軽減され、より穏やかな交流が生まれやすいのです。

さらに、コメントをタイムラインで発信することで、スペース外のユーザーとも議論や共感を広げることができます。

つまり、スペースでは“文字で話す”のではなく“声と空気でつながる”のが基本なんです。コメントは補助的に使いこなすことで、より自由で安全な交流ができますよ。

リスナーがコメントを送る3つの方法

X(Twitter)スペースでは、専用のコメント欄がないため、リスナーが発信するには少し工夫が必要です。とはいえ、うまく活用すればホストや他のリスナーに自分の意見をしっかり届けることができます。ここでは、リスナーがコメントを送る3つの具体的な方法を紹介します。

リプライ(返信)で感想や質問を伝える

もっともシンプルな方法は、スペースを告知しているホストの投稿にリプライを送ることです。

リプライはスペース運営者に通知が届きやすく、感想や質問を直接届けられる手段として多くのリスナーが利用しています。

送信前に意識したいポイントは以下のとおりです。

- 会話中の話題に関連するコメントを添える

- 質問や感想を簡潔にまとめる

- 丁寧な言葉づかいを心がける

たとえば「リモートワークの話、すごく参考になります!在宅での集中力維持のコツも知りたいです」といったリプライなら、ホスト側も拾いやすく、配信中に紹介される確率が上がります。

また、スペースの開催ツイートを見つけたら「返信」アイコンをタップしてメッセージを送るだけでOKです。リプライを活用すれば、スペースの外からでもリアルタイムで会話に参加できます。

ハッシュタグを使って意見を共有する

ホストが専用のハッシュタグを設定している場合は、それを使ってコメントを投稿する方法もあります。

たとえば「#○○スペース」「#トークテーマ〇〇」といったタグを利用すると、他のリスナーの投稿も一覧で確認でき、コミュニティ的な交流が生まれやすくなります。

ハッシュタグ投稿の利点は次のとおりです。

- 複数のリスナーの意見が一か所に集まる

- ホストがまとめて拾いやすい

- 後から見返して再交流できる

投稿の際は、タグのスペルや表記ゆれ(全角・半角など)を正確に入力することが大切です。間違えると検索結果に反映されず、コメントが埋もれてしまいます。

また、複数のタグを付ける場合は、メインのハッシュタグを先頭に置くことでホスト側の検出精度が上がります。

引用リポストで拡散しながらコメントする

もう一歩踏み込んだ方法として、スペースの告知投稿を「引用リポスト」してコメントを添える方法があります。

これは単なるコメントではなく、自分のフォロワーにもスペースを紹介しながら意見を発信できる、影響力のある発言手段です。

引用リポストのポイントは次のとおりです。

- 感想や意見を加えて投稿することで内容が伝わりやすい

- 自分のフォロワーにもスペースの存在を広められる

- ホストにとっても拡散効果があり、双方にメリットがある

たとえば「今日の#○○スペース、とても学びになる話ばかり!『SNS運用の習慣化』の部分が特に印象的」と投稿すれば、ホストから感謝されるだけでなく、新たなリスナーを呼び込む効果も期待できます。

引用リポストは、X(Twitter)上での「参加型の発信」として注目されており、スペースでのリアクションの中でも特にエンゲージメント率が高い方法です。

コメントを送る方法はいくつもありますが、リプライ・ハッシュタグ・引用リポストをうまく使い分けることで、ホストとの距離がぐっと近づきますよ。最初は短い感想からでも構いません。小さな一歩がリアルな交流のきっかけになります

コメントが読まれやすくなる工夫とコツ

スペースでコメントを送っても、ホストやスピーカーに読まれずに流れてしまうことはよくあります。ですが、少しの工夫で取り上げられる確率をぐっと上げることができます。ここでは、実際に効果のある「読まれやすいコメントの作り方」と「伝わるタイミング」を解説します。

話題に関連したコメントを添える

単に「すごい」「面白い」といった感想だけでは、他のコメントに埋もれてしまいます。会話の流れに合わせて、一歩踏み込んだコメントを添えるのがポイントです。

たとえば、

- 「リモートワークの話、とても参考になりました。具体的にどんなツールを使ってますか?」

- 「このテーマ、自分も最近気になっていました。スピーカーの皆さんはどう思いますか?」

このように質問や共感を加えることで、ホストが拾いやすくなります。

「内容に触れる+短い質問」が、読まれやすいコメントの基本形です。

タイミングを見極める

スペースの序盤は、ホストやスピーカーが話の流れを作る時間です。この段階ではコメントを見落とされることが多くなります。

コメントを拾ってもらいたい場合は、以下のようなタイミングを狙いましょう。

- 会話の区切りがついた瞬間

- 質問タイムや感想募集のアナウンスがあったとき

- スピーカーが「みなさんはどう思いますか?」と呼びかけたとき

会話の勢いが落ち着いた中盤〜終盤は、コメントを読んでもらいやすいチャンスです。

名前とアイコンを覚えてもらう

一度のコメントで印象づけるのは難しいため、日常的にリアクションやリプライで存在感を出しておくことも大切です。

特にホストや常連リスナーは、「よく見かける人」からのコメントを自然と認識します。

- スペース開催時には積極的にハートリアクションを送る

- 開催ツイートに短いリプライで感想を添える

- 終了後に「今日の話題が勉強になりました」と投稿しておく

このような継続的なリアクションが、「名前を覚えてもらう」ための最も効果的な方法です。

見やすい文章で送る

コメントは短文でテンポよくまとめましょう。長文になりすぎると読む負担が増え、スルーされる確率が上がります。

文の冒頭に話題のキーワードを入れると、パッと見でも内容が伝わりやすくなります。

例:

- 「在宅ワークの話、共感しました!私もツール選びに悩んでいます」

- 「AI導入の話題、とても興味深いです。中小企業でも活用できる例はありますか?」

140文字の中で要点を整理する意識を持つと、コメントの印象が格段に上がります。

コメントを読まれたいなら、内容・タイミング・継続の3つを意識するといいですよ。丁寧な言葉づかいで、相手が反応しやすい話題に触れることがポイントです。スペースは会話の流れを楽しむ場。焦らず、自然体で交流を広げていきましょう

X(Twitter)スペースで使えるリアクション・絵文字の活用法

声を出さずに気持ちを伝えられる「リアクション機能」

X(旧Twitter)のスペースでは、リスナーが声を出さずに参加できる「リアクション機能」が用意されています。配信中にホストの発言へ共感したり、面白いと思ったときにリアルタイムで反応を送れる仕組みです。

スペースの画面下にあるハートアイコンをタップすると、複数の絵文字が表示され、タップするだけで簡単に送信できます。反応は数秒間画面上に浮かび上がり、ホストや他のリスナーにも見えるため、「聞いているよ」「共感したよ」という意思を伝えやすくなります。

この機能は、声を出すのが苦手な人や、流れを止めずに反応を示したい人にとって便利な手段です。配信者から見ても、どの話題で反応が多かったかがわかるため、配信のテンポを調整する参考にもなります。

主なリアクションの種類と意味

スペースで使える代表的なリアクションには、次のようなものがあります。

- ハート:共感・賛同・感謝を表す基本のリアクション

- 拍手:良い発言や盛り上がりに対する称賛

- 笑顔:楽しい、面白い話題に対して送る軽い反応

- 驚き:意外性のある話や新しい発見へのリアクション

- 泣き顔:感動的な話や共感したときの反応

- 手を振る:入室時や終了時の軽い挨拶として使用

リアクションは何度でも送ることができますが、短時間に連打すると通知が多くなり、ホスト側にとってはノイズになる場合があります。場の空気に合わせて、自然な頻度で使うのがポイントです。

効果的にリアクションを使うコツ

リアクションは「使い方次第」で印象が大きく変わります。上手に使うコツを押さえておくことで、スペースの雰囲気をより良くできます。

- 会話の流れを遮らないタイミングで送る

- ポジティブな反応を中心に使う

- 感情を表すリアクションを話題ごとに使い分ける

- ホストが質問したときにリアクションで回答する(例:「この話どう思いますか?」→ハートで同意を示す)

リアクションを上手く使うことで、声を出さずに「一体感」を生み出すことができます。とくに複数のリスナーが同時にハートや拍手を送ると、配信者にも一目で盛り上がりが伝わります。

マナーとして避けたいリアクション

スペースは多くの人がリアルタイムで参加する公開の場です。軽い気持ちで送った絵文字でも、場の雰囲気を壊してしまう場合があります。次のようなリアクションには注意が必要です。

- 不満や否定を示すリアクション(例:怒り、ため息など)

- 会話と関係のないタイミングでの連打

- 他のリスナーが誤解するような絵文字の多用

特に議論系や真面目なテーマのスペースでは、相手に対して誤った印象を与えることもあります。リアクションは「感情表現の延長」であり、「意見の主張」ではないことを意識して使いましょう。

絵文字が反映されないときの確認ポイント

リアクションを送っても反映されない場合は、以下をチェックしてみてください。

- アプリが最新版に更新されているか

- 通信環境(Wi-Fi・モバイルデータ)が安定しているか

- アプリを再起動しても改善しない場合は再インストールを検討

また、混雑する時間帯やスペースの規模によっては、反応の表示が遅れることもあります。何度も押さず、少し待って確認する方が確実です。

リアクションは「話さずに会話に参加できる魔法のツール」です。相手の話にうなずくような感覚で、気軽に使ってみるといいですよ。送るタイミングと内容を意識するだけで、スペースがぐっと温かくなります。

コメントができない・反映されないときの対処法

X(Twitter)スペースで「コメントが送れない」「送ったのに表示されない」といったトラブルは珍しくありません。原因の多くは設定や通信、仕様に関する問題です。焦らず順に確認すれば、ほとんどの場合は解決できます。

リプライ制限・鍵アカウントの影響を確認する

まず確認すべきは、ホストや自分のアカウント設定です。

スペースでコメントするには、リプライや引用ポストを使う必要がありますが、以下の条件に該当するとコメントが届かない場合があります。

- ホストが「リプライ制限」を設定している(「フォロー中のみ」など)

- 自分が非公開(鍵付き)アカウントで、ホストがフォロワーでない

- 相手にブロックまたはミュートされている

この場合、コメントは自分のタイムラインに投稿されても相手には通知されません。

公開範囲の設定を一度見直し、必要であれば一時的に公開アカウントに切り替えるのも有効です。

アプリや通信環境の不具合を疑う

送信ボタンを押しても反応しない、リアクション絵文字が動かない場合は、アプリの不具合や通信トラブルの可能性が高いです。

次の手順を試してみましょう。

- アプリを一度完全に終了して再起動する

- アプリストアで最新版にアップデートされているか確認

- Wi-Fiとモバイル通信を切り替える(または一度機内モードON→OFF)

- 不具合が多発している時間帯(夜間やイベント開催時)を避ける

特にXはサーバーが混雑すると反映が遅れることがあり、短時間での連続投稿が制限される場合もあります。少し時間をおいて再投稿すると反映されるケースも多いです。

コメントが非表示になる主な原因

コメントを送っても、ホストや他の参加者に見えていない場合があります。主な原因は次の通りです。

- 不適切な表現やスパム判定ワードを含む投稿が自動非表示処理された

- ハッシュタグ付き投稿が他のツイートに埋もれている

- AIによる投稿フィルタリングでタイムラインに表示されにくくなっている

特にAIによるフィルタリングはユーザー側で制御できません。投稿が見つからない場合は、自分のアカウントページや別アカウントで検索し、公開されているかを確認すると良いでしょう。

絵文字リアクションが反映されないときの対処法

リアクションが動かない場合は、アプリのバージョン差による不具合や通信遅延が原因です。

アプリを再起動して改善しない場合は、一度キャッシュを削除してみましょう。

また、古い端末ではリアクション表示が重くなり、送信しても一瞬で消える場合もあります。その場合、再送信せずに少し待って反映を確認するのがポイントです。

連打するとスパム検知に引っかかり、一時的に反応が止まることもあるため注意が必要です。

設定をリセットしても改善しない場合

上記を試しても改善しない場合、Xのサーバー側で一時的な不具合が起きていることがあります。

その際は以下を確認してみましょう。

- X公式アカウント(@Supportなど)の投稿で障害情報が出ていないか

- 同じ現象が他のユーザーにも起きていないか(検索バーで「スペース コメント できない」などを検索)

一時的な不具合の場合、数時間で自動的に復旧することがほとんどです。

コメントが送れないときは慌てず、設定→通信→仕様の順に確認するのが基本です。多くは数分で解決できますよ。

ホスト(主催者)側がコメントを増やすコツ

スペースを主催しても、なかなかコメントが集まらない――そんな悩みを抱えるホストは多いです。

リスナーが安心して反応しやすい環境をつくること、コメントを拾う工夫を事前に仕込むことが大切です。ここでは、ホスト側が意識すべき実践的なポイントを紹介します。

1. 開始前から「コメントを歓迎する」空気をつくる

リスナーは「話の流れを止めてしまうかも」「スルーされたら恥ずかしい」と感じて、コメントを控えることがあります。

そのため、スペース開始直後に明確に伝えましょう。

- 「どんどんコメントください!」

- 「感想や質問はハッシュタグでポストしてもらえると助かります!」

このように「コメントしていい場である」と示すだけで、心理的なハードルが下がります。

また、タイトルや告知ポストにも「#質問歓迎」「#感想募集中」などを添えると、参加前からコメント文化をつくれます。

2. ハッシュタグや固定ポストで反応を集約する

コメントがバラバラに届くと拾いにくく、ホストも見逃しやすくなります。

あらかじめ「#〇〇スペース」「#△△テーマ感想」といった専用ハッシュタグを決めて告知ポストに明記しておくと、リスナーは迷わず投稿できます。

さらに、スペース告知ポストを「固定ポスト」に設定し、「感想はこちらにリプライを!」と案内しておくのも効果的です。

コメントが一箇所に集まり、リアルタイムで確認しやすくなります。

3. 会話の節目でコメントを促す

スペースの流れの中で「ここまで聞いてどう思いますか?」と投げかけることで、コメントが生まれやすくなります。

また、ホスト自身が「#〇〇スペースで感想を募集中です!」と途中で一言添えるだけでも、リスナーの反応率が上がります。

- 冒頭:コメント歓迎を明示する

- 中盤:感想・質問を促すタイミングを設ける

- 終盤:まとめコメントを求める

進行の区切りごとに「聞いている人を巻き込む」姿勢を見せましょう。

4. モデレーターを活用してコメントを拾う

ひとりで進行・発言・コメント確認を同時に行うのは困難です。

信頼できるモデレーターを1人配置し、リアルタイムでコメントをピックアップしてもらうと、場の流れを保ちながら反応を拾えます。

モデレーターが「○○さんから質問が来ています」と紹介すると、リスナーも「自分の声が届いた」と感じやすくなり、さらなるコメントを誘発します。

双方向性の高いスペースを運営するうえで、モデレーターは非常に重要な役割です。

5. コメントを拾って反応を返す

せっかくリスナーがコメントしてくれても、反応がなければ次第に発信が減ってしまいます。

コメントを見つけたら短くても必ず返しましょう。

- 「〇〇さん、コメントありがとうございます!」

- 「△△の視点、たしかに面白いですね!」

ホストがコメントを拾って感謝を伝えることで、参加者との距離が縮まり、再びコメントしてもらいやすくなります。

6. リスナーの声を次回につなげる

スペース終了後に、寄せられたコメントを引用して「#〇〇スペースへの感想ありがとうございました!」と投稿するのも効果的です。

リスナーは自分の発言が紹介されることで、参加意識が高まり、次回も積極的にコメントしようというモチベーションが生まれます。

コメント文化を継続的に育てる仕組みを整えることが、ホストの信頼を積み上げる鍵です。

コメントは“自然発生”ではなく、“設計”で生まれるものです。ホストのひと言や準備のひと工夫が、リスナーの安心と活発な交流を生み出します。最初は小さくても、繰り返し意識して設計していけば、スペースが「話したくなる場」へと育っていきますよ。

今後のアップデート予測。チャット機能は追加される?

ユーザーから強まる「文字コミュニケーション」への要望

X(旧Twitter)のスペース機能は音声によるリアルタイム交流が中心ですが、利用者の間では「コメント欄がほしい」「音声だけでは反応しづらい」といった声が多く上がっています。

とくにビジネス・教育・イベント運営などの場では、質問をテキストで残したいというニーズが強く、チャット欄の要望は以前から根強いものです。

2024年以降、X社は「スペースの録音機能」や「リアクション機能」を順次拡張しており、リスナーとの距離を縮める改善が続いています。これらの流れからも、音声だけに依存しない「文字とのハイブリッド化」が今後の方向性として意識されていることがうかがえます。

追加が期待される新機能の方向性

現時点で公式からチャット機能追加の発表はありませんが、開発者コミュニティやリーク情報などをもとに、今後想定される進化の方向性は次のようなものです。

- 簡易チャット機能の導入

スペース参加中に、限定的なテキストメッセージを送受信できる仕組みがテストされる可能性があります。特定のスピーカーやモデレーターのみに表示される「質問用チャット」など、イベント用途を意識した仕様が有力です。 - 質問投稿・投票機能の統合

リスナーが質問を投稿し、他のユーザーが投票できる「Q&A形式」の仕組みが組み込まれる可能性があります。ホストが人気の質問を選び、リアルタイムで回答することで、セミナーやライブ対談に近い体験を実現できます。 - 録音スペースのコメント連携

録音配信の再生ページでは、すでに「いいね」「シェア」などの操作が可能になっています。今後はそこに「コメント投稿」機能が追加され、アーカイブ視聴者とも交流できる形に拡張されると予想されます。

音声×文字によるハイブリッド体験の可能性

X社が目指すのは「ライブ会話型SNS」としての一体化です。

スペースにチャットが追加されれば、以下のようなメリットが生まれます。

- 声を出せない環境でも参加できる

- スピーカーの話を補足・整理するコメントが生まれる

- リスナー同士の交流が活発化する

- トピックごとの議論履歴が残りやすくなる

とくに、企業の広報イベントやオンライン講演などでは、質問受付やフィードバック収集に活用できるため、運営側にとっても大きな利点があります。

実装への課題と懸念点

一方で、チャット機能を追加するには次のような課題もあります。

- コメント荒らしやスパム対策の強化が必要

- 音声の流れを妨げないUI設計が求められる

- 通知やモデレーションの負荷増大

特にリアルタイム性と安全性を両立するためには、モデレーター支援機能の充実が前提になるでしょう。

【今後は音声とテキストの境界が曖昧になり、スペースも“話すだけ”の場から“語り合う+共有する”場に進化していくはずです。リスナーも発信者も、より自由に関われるアップデートを期待しておきましょう。】