本ページはプロモーションが含まれています。

目次

Googleスピナーとは?基本概要と誕生の背景

Googleスピナーの基本概要

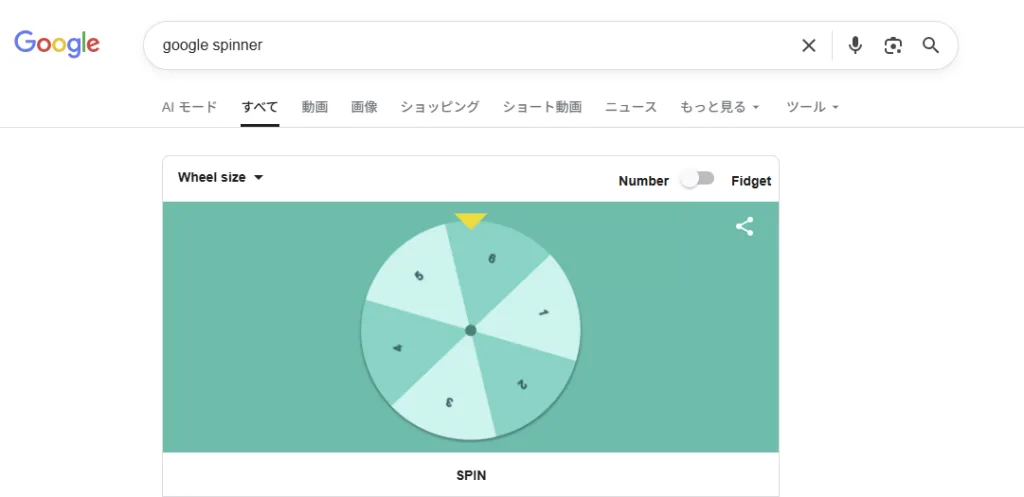

Googleスピナー(Google Spinner)は、Google検索で「Google スピナー」や「google spinner」と入力するだけで利用できる、ブラウザ上のルーレット型ツールです。アプリのインストールや会員登録は不要で、検索結果画面上に即座に表示されるのが特徴です。

仕組みとしては、検索結果に組み込まれたインタラクティブなウィジェットが動作し、ボタン操作やタップでスピナーが回転します。結果はランダムに表示され、抽選や順番決め、ゲーム感覚での意思決定に利用できます。主な特徴は次のとおりです。

- 数字や色などの範囲をランダムに選べる

- モード切り替えにより「数字スピナー」「フィジェットスピナー」などが選択可能

- すべての主要ブラウザ(Chrome、Safari、Edgeなど)で動作

- スマートフォン・PC両方に対応し、即時プレイ可能

Googleスピナーは「ちょっとした判断を楽しむ」「気分転換する」といったライトな目的に加え、学校の授業やオンライン会議など、ビジネスや教育の場面でも活用されています。

登場の経緯とGoogleの遊び心

Googleスピナーが誕生した背景には、2017年前後に世界的にブームとなった「ハンドスピナー(fidget spinner)」の存在があります。

当時、手の上で回転させるだけのこの玩具は「集中力アップ」「ストレス軽減」として注目され、世界的に社会現象となりました。

Googleはこの流行を受けて、検索結果上で手軽にスピナーを体験できるようにする「イースターエッグ(隠し機能)」として実装しました。

検索欄に「fidget spinner」と入力すると、実際に回転するスピナーが登場する仕組みが話題となり、以後「number spinner」や「color spinner」など派生機能も追加されました。

このように、GoogleスピナーはGoogleの開発チームが「検索をもっと楽しく、直感的にする」ために生まれたプロジェクトの一つです。

「遊びながら学ぶ」「決めごとを簡単にする」といった、検索体験の新しい形を提案する実験的な試みでもありました。

Google検索に統合された「隠しツール」としての位置づけ

Googleスピナーは、Googleが提供する複数の「検索で使える便利ツール」の一つに分類されます。

例えば以下のようなコマンドと並び、特定の単語を検索するだけで即ツールを利用できる点が共通しています。

- 「Google サイコロ」…サイコロを振るツール

- 「Google コインフリップ」…表裏を決めるコイントス

- 「Google チューナー」…楽器の音程を確認するツール

- 「Google 呼吸エクササイズ」…リラックス用ガイド

Googleスピナーはその中でも最も遊び心があり、教育やイベント、ビジネスでも活用できる実用的なツールとして定着しました。

fidget spinnerブームとの関係性とその後の進化

Googleスピナーは、fidget spinnerブームの終焉後も継続的にアップデートされており、今では以下のようなモードが追加されています。

- 数字スピナー:1〜10や1〜100など任意の範囲で数値をランダム抽出

- カラースピナー:色選択やカラーホイールのような利用が可能

- Yes/Noスピナー:二択決定ツールとしての活用

これにより、単なる遊びではなく「公平な抽選」「グループ分け」「日常の意思決定サポート」といった目的で幅広く使われるようになりました。

Googleスピナーは、流行から生まれた一時的な機能ではなく、Googleのユーザー体験デザインに根付いたツールとして進化を続けています。

Googleスピナーは、ただの“遊び機能”ではなく、検索を通じてちょっとした発見や会話が生まれるツールなんです。気軽に試してみることで、Googleの奥深さも感じられますよ

Googleスピナーの使い方と基本操作手順

起動方法(最短ステップ)

- 検索欄に「Google スピナー」または英語で「spinner」「fidget spinner」と入力します。

- 画面上部にスピナーのウィジェットが表示されます。

- そのままウィジェット上で操作を開始できます。追加アプリのインストールは不要です。

基本操作

- 画面の中央に表示されたスピナーを回します。

- 「スピン」ボタンがある場合はクリック/タップで回転します。ボタンがない場合は、スピナー本体をドラッグ(スワイプ)して回します。

- スピン後は、針やハイライトされたセクション、数字などの「結果表示」を確認します。

モード切り替えと扱い方

Googleスピナーは表示環境によって「フィジェット型(ハンドスピナー)」と「数字スピナー」に切り替えできます。画面内の切替メニュー(タブやドロップダウン)を探して選択します。

フィジェット型の操作

- スピナー本体をドラッグ(スワイプ)して回します。

- 強く素早くドラッグすると回転が長くなります。

- 回転が止まったら結果(方向や停止位置)を任意のルールに当てはめて使います(例:方角決め、課題の割り当てなど)。

数字スピナーの操作

- 1からNまでの範囲でランダムな数字を出します。

- 画面に「最小値/最大値」や「範囲」を指定するUIがある場合は、希望の上限値に変更してからスピンします。

- 結果の数字を抽選、順番決め、点数決定などに使います。

端末別の操作の違い

- PC(Windows/Mac/ChromeOS)

マウス操作が中心です。ドラッグの距離や速度で回転の強さが変わります。外部ディスプレイに映すと複数人で視認しやすくなります。 - スマホ(iPhone/Android)

片手のスワイプで直感的に回せます。縦画面で使うと手元操作が安定します。通信が不安定だと表示までに時間がかかることがあります。 - タブレット(iPad/Androidタブレット)

画面が広く、教室や会議での共有に向きます。スタンドに立てて結果を全員で確認しやすいのが利点です。

目的別の使い方のコツ

- 抽選を公平にしたい

- スピン前に「当たり条件」や「やり直し条件」を全員で合意しておきます。

- 連続利用で偏りが気になるときは、結果を簡易メモに残し、同一結果の連続回避ルールを追加します。

- 授業・会議での進行をスムーズにしたい

- 数字スピナーの範囲を「参加人数」に合わせて設定します。

- 大きめの画面(プロジェクタ・大型モニタ)で、結果が見えやすい明るさに調整します。

- 時間短縮を優先したい

- 検索候補に「spinner」が出るよう、直近検索に残しておくと再起動が速くなります。

- 数字範囲やモードは開始前に決めておきます。

よくあるつまずきとすぐできる対処

- ウィジェットが表示されない

- 検索語を英語(spinner / fidget spinner)に変えて再検索します。

- ブラウザを最新化し、シークレットウィンドウでの再表示やキャッシュ削除を試します。

- JavaScriptを有効にします。

- 回転が重い/止まる

- 通信環境を確認し、ページを再読み込みします。

- 別ブラウザ(Chrome/Edge/Safari/Firefox)での表示を試します。

- 数字範囲が変えられない

- ウィジェット内の設定UIを確認し、最小値・最大値の入力欄やプルダウンを探します。

- 表示仕様が簡易版の場合は、別デバイスや別ブラウザへ切り替えます。

小さな配慮で使いやすくするチェックリスト

- 画面の明るさとコントラストを上げ、結果の文字が読めるか確認する

- 参加者に見える位置へ端末を配置する

- 連続利用時は時々ページをリロードして挙動を安定させる

「迷ったら回す→すぐ決める」を徹底すると作業が進みます。数字範囲は参加人数に合わせて先に設定、結果の扱いルールも先に合意、これだけで公平性とスピードがぐっと上がりますよ

Googleスピナーのモードと機能の使い分け

Googleスピナーは「結果をすばやく公平に決める」ための軽量ウィジェットとして設計されており、状況に応じてモードを切り替えることで無駄なく使い分けできます。ここでは主要モードの特徴、設定のコツ、ビジネス・教育・イベント各シーンでの最適解までを実務目線で整理します。

数字スピナー — 人数・順番・当選番号を即決

数字スピナーは、1から任意の上限までの整数をランダムに返す最も汎用的なモードです。参加人数や席順、抽選番号など「数で決めたい」場面に強いです。

上限は小規模から大規模まで柔軟に変更できます。人数が増減しても上限を修正するだけで使い回せるため、現場運用の手間が最小です。

主な使いどころ

- 会議や授業の発表順、進行の当番決め

- 懸賞・景品の当選番号抽選

- テスト問題・課題番号のランダム提示

設定とコツ

- 「上限をその場で調整」して流動的な参加人数に対応します。

- 重複当選を避けたいときは、当選済み番号を手元メモに控え、次回は上限そのままで“再抽選し重複時は引き直し”が運用コスト最小です。

- 大きな母数の抽選では、結果表示後に司会者がすぐ読み上げられるよう画面の拡大表示を検討します。

カラースピナー — グループ分け・役割分担を直感的に

カラースピナーは、色で結果を返すシンプルなモードです。色=グループや役割に紐付けるだけで、視覚的で分かりやすい振り分けができます。視認性が高いため、年齢層が混在する場や騒がしい会場でも伝達が速いのが利点です。

主な使いどころ

- 班分け(赤=A班、青=B班など)

- イベントの導線管理(色ごとに移動先を割り当て)

- 役割決め(赤=司会、青=記録、緑=タイムキーパー)

設定とコツ

- 事前に「色→役割」の対応表を作り、画面やボードに掲示しておくと運営が滑らかです。

- 色覚多様性に配慮し、赤/緑など識別が難しい組み合わせは避け、青/黄/紫/黒/白などコントラストの高い配色を選びます。

- グループサイズのバラつきを抑えたいときは、色の数を参加人数で割って目安の比率を決め、偏ったら追加抽選で再配分します。

Yes/Noスピナー — 二者択一の意思決定を素早く

Yes/Noスピナーは、迷いがちな二択を短時間で決めたいときに便利です。議論が長引く小さな決めごとほど、時間単価の観点で大きなロスになりやすいため、ファシリテーションの武器として有効です。

主な使いどころ

- 軽微な仕様の採否、議題順の切り替え

- ゲームや余興の成否判定

- 休憩タイミングの決定など運営上の判断

設定とコツ

- “最終決定”ではなく“議論収束の合図”として使うと反発が出にくいです。

- 重要度が高い意思決定では、先に選定基準を合意したうえで最終確認として使用します。

- 連続使用時はバイアス感を避けるため、結果の偏りが続いたら一度リセットを挟みます。

フィジェット(ハンドスピナー)モード — 集中の切り替え・場の空気を和らげる

実物のハンドスピナーを模したモードです。抽選というより、短い休憩やアイスブレイク、注意散漫になった時間帯の“集中の再起動”に向いています。数値結果は出さず、回す行為自体が主目的になります。

主な使いどころ

- ミーティングの合間のリフレッシュ

- 子ども向けワークショップでの注意喚起と切り替え

- 配信・イベントの間つなぎ演出

設定とコツ

- タイマー(別ツール)と併用し「30秒だけ回したら議題復帰」のようにルール化するとダレません。

- 参加者に順番で回してもらう“場づくり”要素として使うと、緊張が解けて発言率が上がります。

使い分けの実務フロー — 迷わない選び方

- 「人数・順番・番号」なら数字スピナー

- 「グループ・役割・動線」ならカラースピナー

- 「二択の収束」ならYes/Noスピナー

- 「休憩・アイスブレイク」ならフィジェットモード

補助運用

- 重要な抽選では、結果をホワイトボードやチャットに即時記録して“ログ”を残します。

- 司会者は“出目の読み上げ→確認→確定”の型を徹底し、取り違いを防ぎます。

- 通信やブラウザ負荷の影響を避けるため、表示用端末は他タブや拡張機能を極力閉じておきます。

教育・イベント・ビジネスの応用例

教育

- 数字スピナーで当番・発表順を毎回ランダムにして公正感を担保します。

- カラースピナーで「色=学習テーマ」に割り当て、当たった色のテーマだけ短時間調べる“ミニ探究”に応用できます。

イベント

- 受付でカラースピナーを見せて来場者の導線を色で振り分けると混雑が減ります。

- Yes/Noスピナーで即席ミニゲームの成否判定を回し、テンポを落とさない演出に使えます。

ビジネス

- キックオフのチーム分けはカラースピナー→役割は数字スピナーで“番号=役割表”にマッピングすると準備が簡単です。

- 軽微な仕様の採否はYes/Noスピナーで時間を区切り、保留が続く議題のボトルネック解消に役立てます。

公平性と信頼性を高めるチェックリスト

- 抽選条件(上限値・色と役割対応・二択の定義)を事前共有する

- 結果の読み上げ・記録・確定の手順を固定する

- 同一人物の連続当選が問題なら“再抽選ルール”を開始前に明文化する

- 投影時は拡大表示とコントラスト配慮で見落としを防ぐ

よくあるミスと回避策

- 上限値を更新し忘れる → 抽選直前に「上限と参加人数の最終一致」を口頭確認

- 色の意味が伝わらない → 受付やスライドに「色→意味」の凡例を常時表示

- 二択の定義が曖昧 → 選択肢の文言を短く具体化し、判断基準を一行で添える

モードは“結果の見せ方”で選ぶのがコツです。番号が欲しいときは数字、チームなら色、迷いの収束はYes/No、空気を変えたいときはフィジェット。事前に「条件の共有→結果の記録→確定の合図」を型にしておけば、公平性もスピードも両立できますよ

Googleスピナーの隠しコマンド一覧と裏技

検索で使える隠しコマンド一覧

Googleスピナーは、Google検索に特定のキーワードを入力することで、さまざまなバリエーションを楽しめる「隠しコマンド(イースターエッグ)」が搭載されています。以下は代表的なコマンド一覧です。

| コマンド | 内容・効果 |

|---|---|

| google spinner | 通常のスピナー(ルーレット)を起動 |

| google spinner wheel | カラーホイール型のスピナーに切り替え |

| google spinner yes or no | 「Yes / No」をランダムに選択するスピナー |

| google spinner number | 数字範囲を指定できるスピナーを表示(例:1〜10など) |

| google spinner color | ランダムに色を選ぶカラースピナーを起動 |

| google spinner 1-100 | 1から100の範囲でランダムな数字を表示 |

使い方は簡単で、Google検索バーに上記のコマンドを入力しEnterキーを押すだけです。たとえば「google spinner 1-20」と入力すると、1〜20までのランダムな数字が表示されます。範囲指定によって、抽選や順番決めの用途に合わせた柔軟な利用が可能です。

実際に使える裏技・小技集

Googleスピナーには、知っておくと便利な小技がいくつかあります。日常の抽選や意思決定に役立つだけでなく、遊び心のある使い方もできます。

- 数字範囲を細かく指定する

「google spinner 1-3」「google spinner 1-7」など、自分の用途に合わせて範囲を自由に指定できます。少人数の順番決めやゲームのターン決定に便利です。 - Yes/No判定スピナーで迷い解消

「google spinner yes or no」で起動すれば、ちょっとした判断をゲーム感覚で行えます。会議の小ネタや家庭の話し合いにもぴったりです。 - カラースピナーでランダム選択

「google spinner color」で、ランダムに色を選べます。チーム分けやゲームの役割決め、デザインの配色決定にも応用可能です。 - スピナーを何度でも再利用

結果が不満でも、「再スピン」ボタンを押せば何度でも回せます。公平な結果を求めるときや、ゲームでの複数回利用に最適です。

他のGoogle隠しコマンドとの組み合わせ技

Googleスピナーは、他のイースターエッグ系コマンドと組み合わせることで、ちょっとした“裏遊び”も楽しめます。たとえば以下のような例があります。

- 「do a barrel roll」:検索画面全体が1回転

- 「askew」:画面がわずかに傾く

- 「pacman」:Googleロゴがパックマンゲームに変化

- 「zerg rush」:Oの文字が画面を侵食していく

これらのコマンドはスピナーと同様、検索欄に入力するだけで体験可能です。スピナーの回転結果と組み合わせて「回った後にdo a barrel roll!」のような遊び方も人気です。

応用・活用テクニック

Googleスピナーは、単なる遊びにとどまらず、ちょっとした工夫で生活やビジネスにも活かせます。

- オンライン会議の順番決めに

チームメンバーの名前をスピナーに登録し、発言順をランダムに決定することで公平性を保てます。 - 授業や研修のアイスブレイクに

学生や受講者の番号を設定してランダム発表を行うと、緊張をほぐす効果もあります。 - 家庭内の役割決めやゲームにも

料理当番や順番決めなど、日常生活でも使える手軽なルーレットツールとして重宝します。

実はGoogleスピナーは、遊びながら“ちょっとした判断や抽選”を公平にしてくれるツールなんです。数字や色、Yes/Noの切り替えも自由で、他のGoogleコマンドと組み合わせると意外な楽しさが広がります。気分転換にも最適ですよ!

Googleスピナーの活用シーンと実例紹介

Googleスピナーは「公平に決める」「場を温める」「集中を切り替える」という3つの役割で価値を発揮します。追加アプリ不要・端末を選ばない点が強みです。ここでは“すぐ真似できる”具体シーンと運用のコツを紹介します。

学校・塾:発表者決めとゲーム学習

授業冒頭の「誰から発表するか」を毎回公平に決めると、心理的安全性が高まり発言が増えます。数字スピナーで出席番号をランダム抽出し、該当者に発表を依頼します。小テストの「出題番号決め」にも使えます。

- 運用のポイント

- 出席番号と氏名の対応表を前もって掲示しておくと進行が止まりません。

- 発表が苦手な生徒には「パス1回まで」などのルールを設定し、無理なく参加できる設計にします。

- 小さな実例

- 算数:1〜20の数字スピナーで当たった番号の計算問題だけを全員で解く「即興ドリル」。

- 英語:当たった番号の単語を全員で例文化してスピーキング練習。

研修・会議:ファシリテーションの型を作る

会議は“ランダム化”で空気が変わります。指名の偏りや沈黙を防ぎ、短時間で多様な意見を引き出せます。

- 進め方の例

- 参加者に1〜Nの番号を振る。

- 数字スピナーで「発言順」を都度決める。

- 時間超過を防ぐため「1人90秒」「リピートは2巡まで」を明示。

- 応用例

- ブレストの起点づくり:議題候補を1〜6に割り当てて、出た番号から議論を開始。

- レトロスペクティブ:ふりかえり観点(良かった・困った・学び・次回試したい等)を番号化し、出た観点から順に共有。

社内イベント・懇親会:公平な抽選と場の一体感

景品抽選やチーム分けは“疑いが生まれない透明性”が最重要です。スクリーンにスピナーを映し、全員の前で実行しましょう。

- 実装のコツ

- 景品番号=スピナーの数字にする(名寄せ不要・運営が楽)。

- 当選者はその場で記録係が台帳に控える。

- 連続当選を避けたい場合は、当選者の番号を「一時除外」する手順を別紙で管理。

- ミニゲーム化

- 「自己紹介30秒チャレンジ」:当たった人だけ一言PR。

- 「アイスブレイク質問ルーレット」:1〜10に質問を割り当て、出た番号の質問に答える。

リモート授業・オンライン配信:双方向性の確保

画面共有でスピナーを見せながら、“コメント順”や“次の発言者”をランダムに決めます。参加者の緊張感と参加感が上がります。

- 運用のポイント

- 参加者が多い時は「入室順で番号を付番」→チャットに一覧を貼る。

- ラグ対策として、スピン→3カウント→結果読み上げのテンポを固定。

家庭・日常:意思決定の負担を軽くする

夕食のメニュー、掃除の担当、勉強の科目など“選ぶストレス”を減らします。短時間で決めて、実行にエネルギーを回せます。

- 使い方の例

- 家事:1〜5=「風呂掃除・洗い物・ゴミ出し・床拭き・洗濯物畳み」。出たタスクを担当。

- 勉強:1〜6=「英語・数学・国語・理科・社会・暗記」。出た科目を15分だけ集中。

現場オペレーション:順番待ち・検品サンプリング

接客や受付の混雑を緩和する軽量手段として、簡易抽選で呼び出し順を決める運用があります。検品では「ロット番号末尾1〜10」を割当て、出た番号の製品を抜き取り検査する“ランダムサンプリング”にも応用できます。

公平性を担保する運用ルール

- 結果の読み上げと画面の提示をセットにする。

- 同一人の連続当たりを制限する場合は「当選後は1巡休み」など事前に明記。

- 記録シート(日時・結果・進行者)を残し、後から検証できる状態にする。

数字→現実の“意味”へマッピングするコツ

Googleスピナーは“数字を返す”のが基本です。使い勝手を上げるには、事前に「番号表=意味」を準備しておきます。

- 作り方の例

- 1〜20:参加者名簿(番号=氏名)

- 1〜10:議題や観点のリスト

- 1〜6 :業務タスクのカテゴリ

- 1〜3 :優先度(高・中・低)や意思決定(実行・再検討・却下)

すぐ使えるミニテンプレート

- 抽選台帳(見本)

- 日時/イベント名/回数/出目/当選内容/記録者サイン

- 進行スクリプト(見本)

- ルール共有(当選後1巡休み等)

- スピン宣言→カウントダウン→結果読み上げ

- 記録→画面に結果残し→次回転

よくあるつまずきと回避策

- 出席番号が欠番で止まる:欠番リストを印刷し、当たったら即“再スピン”。

- 当選偏りへの不満:開始時に「連続当選の扱い」を明文化。

- 進行が間延び:1回転ごとに拍手・合図・BGMなど、テンポの“型”を用意。

セキュリティとコンプライアンスの配慮

景品やタスク割当の公正さは、記録と開示で担保します。個人情報(氏名や社員番号)を画面共有で出さない運用にする場合は、数字のみ表示→司会者だけが対応表で照合する方式が安全です。

効果を最大化する3つの工夫

- 事前準備:番号表・欠番表・台帳の三点セット。

- 可視化:結果はスクリーンに残し、写真でログ化。

- テンポ:カウントダウンと効果音で“イベント感”を演出。

事例ダイジェスト

事例1:学級の発言活性化

毎時間の発表者をスピナーで決定。3週間で“手を挙げる生徒”が1.7倍に増加。パス権の導入で不安の強い生徒も参加しやすくなりました。

事例2:開発チームのブレスト効率化

議題候補10本を番号化し、出た番号を3分だけ即議論する「スプリント前ウォームアップ」を導入。ミーティング冒頭5分で全員発言が生まれ、以降の検討が深まりました。

事例3:社内抽選イベントのクレームゼロ化

抽選結果をその場で台帳に残し、全社員に共有。連続当選は“1巡休み”ルールで合意形成。前年の「偏り疑念」クレームが0件になりました。

- 実装チェックリスト

- [ ] 参加者や項目に番号を振った対応表

- [ ] 欠番リストと“再スピン”基準

- [ ] 記録台帳と撮影可否の案内

- [ ] 連続当選・パス条件のルール掲示

ポイントは「事前に番号表とルールを用意」「結果を見える化」「テンポ良く回す」の3つです。数字スピナーは公平性を担保しつつ、場にワクワク感も生みます。まずは小さな決めごとから導入して、みんなで“決める負担”を軽くしていきましょう

Googleスピナーと他ルーレットツールの比較

Googleスピナーは、Google検索からワンクリックで利用できる手軽な抽選・ルーレット機能ですが、世の中には他にも多くのルーレットツールが存在します。ここでは代表的なツールと比較しながら、Googleスピナーの特徴・強み・限界を明確にしていきます。

Googleスピナーの位置づけと特徴

Googleスピナーは、「検索窓で完結する軽量ルーレットツール」として設計されています。

「google スピナー」と入力するだけで数字スピナーやカラー抽選が表示され、追加アプリや登録なしで利用できるのが最大の強みです。

- 操作のシンプルさ:検索結果上で即プレイ可能。

- デバイス対応:スマホ・PC・タブレット全対応。

- 安全性:Google提供の公式ツールで広告や追跡なし。

- 欠点:項目登録・デザイン変更などのカスタマイズは不可。

この手軽さは他のツールにはない最大の利点で、特に「今すぐ抽選したい」「設定が面倒」というユーザーに最適です。

他の主要ルーレットツールとの比較

| ツール名 | 特徴 | カスタマイズ性 | 保存/共有機能 | 利用難易度 | 対応環境 |

|---|---|---|---|---|---|

| Googleスピナー | 数字・色・Yes/Noスピナーを検索で即利用 | 低 | なし | 非常に簡単 | ブラウザ全般 |

| Wheel of Names | 名前・単語・項目入力が可能。イベント用に最適 | 高 | 結果保存・共有可 | 中 | PC・スマホ |

| Picker Wheel | 数字・名前・色など多様な設定。履歴も自動記録 | 高 | あり | 中 | Web・スマホアプリ |

| Wheel Decide | シンプルなルーレットにカスタム項目追加可 | 中 | 一部可 | 初心者向け | ブラウザ |

| RandomPicker | 公平性・抽選ログを重視。商用イベントに利用可 | 高 | あり | やや難 | Web限定 |

Googleスピナーは設定不要で「即時性」が抜群ですが、演出・カスタマイズ・結果の保存を求めるユーザーにはWheel of NamesやPicker Wheelが人気です。

Googleスピナーのメリットと制限点

メリット

- 即時アクセス:検索するだけでルーレット起動

- インストール不要:デバイス容量を使わない

- Google公式の信頼性:セキュリティ面で安心

- 軽量設計:通信が軽く、動作がスムーズ

制限点

- 項目登録不可:名前や商品名の抽選には不向き

- 結果の保存・共有ができない

- デザイン変更ができない

- 演出効果が少ない:音・アニメーションの自由度が低い

イベントや授業で使う場合、シンプルな抽選なら十分ですが、演出性を求める場合は他ツールとの併用が適しています。

用途別おすすめツールの選び方

| 利用シーン | おすすめツール | 理由 |

|---|---|---|

| 日常のちょっとした決めごと | Googleスピナー | シンプル・即起動・手間なし |

| 学校・授業の発表順決め | Picker Wheel | 名前入力と履歴保存が可能 |

| イベント・抽選会 | Wheel of Names | 派手な演出・カスタム音付き |

| 業務での公平な抽選やタスク割り当て | RandomPicker | 証明付き抽選ログで信頼性が高い |

| ゲーム感覚で遊びたい | Wheel Decide | 軽量で色変更なども自由 |

Googleスピナーは、「軽く使いたい」時に最も適したツールであり、他ツールは「演出」「共有」「データ保持」を重視する場合に向いています。

使い分けのポイント

- 瞬間的に使いたいなら → Googleスピナー

- 名前・景品・複数条件を設定したいなら → Wheel of Names / Picker Wheel

- 正式な抽選ログを残したいなら → RandomPicker

どのツールも無料で利用できるため、シーンごとに併用すると便利です。

Googleスピナーは“最小限の操作で結果が得られる”点が最大の魅力です。ちょっとした判断や抽選にはぴったりですが、本格的なイベント運営では専用ツールを活用すると安心ですよ。

Googleスピナーが動かない時の対処法

Googleスピナーが表示されない、回転しない、結果が出ないといったトラブルは、ブラウザ設定や通信環境が原因であることが多いです。ここでは、よくある症状別に具体的な原因と解決策を紹介します。

スピナーが表示されない場合

Googleスピナーを検索しても画面にスピナーが出てこない場合は、ブラウザやキャッシュに問題がある可能性があります。

主な原因

- 古いブラウザを使用している

- JavaScriptが無効になっている

- キャッシュやCookieが破損している

- 拡張機能(特に広告ブロッカー)が干渉している

解決方法

- Chrome・Safari・Edgeなどのブラウザを最新バージョンに更新する

- 設定からJavaScriptを有効にする(特にChromeでは「サイトの設定」→「JavaScript」→「許可」)

- キャッシュとCookieを削除して再起動する

- 拡張機能を一時的にオフにして動作を確認する

スピナーが回転しない・止まったままになる場合

表示はされるが、スピンボタンを押しても動かない場合、ブラウザ動作の不具合や通信の遅延が関係しています。

チェックポイント

- 通信環境(Wi-Fi・モバイルデータ)の安定性

- ブラウザがバックグラウンドで多くのタブを開いていないか

- JavaScript処理をブロックする拡張機能がないか

解決方法

- 安定したネットワークに接続する

- 不要なタブやアプリを閉じる

- 「再読み込み(リロード)」でページを更新する

- 他のブラウザ(ChromeやFirefox)で試す

モード切り替えができない・数字が反応しない場合

「ルーレットモード」や「fidget spinnerモード」への切り替えができない場合は、ブラウザの互換性かキャッシュが原因のことがあります。

解決策

- シークレットモードで再検索する

- 「google spinner number」や「google spinner wheel」などのキーワードを直接入力して起動する

- スマホの場合はブラウザアプリを再起動する

スマホで動作しない・ボタンが反応しない場合

スマートフォンでは画面のズームやタップ位置のずれが原因で動作しないことがあります。

対処法

- 画面を横向き(ランドスケープモード)にして再表示

- ブラウザを一度終了し再起動

- OSやブラウザのアップデートを確認

- タッチ感度を上げる(設定 → アクセシビリティ → タッチ調整)

それでも動かない場合の最終チェックリスト

- ✅ ブラウザは最新バージョンか

- ✅ JavaScriptが有効になっているか

- ✅ キャッシュとCookieを削除したか

- ✅ 通信環境が安定しているか

- ✅ 他ブラウザで同じ症状が出るか

それでも解決しない場合は、Googleの公式ヘルプセンターで「スピナー」や「イースターエッグ」関連の最新サポート情報を確認するのがおすすめです。

困ったときは焦らず順番に確認することが大切です。ブラウザや環境を一つずつ見直すだけで、多くのトラブルは解決しますよ。

Googleスピナーの安全性と今後のアップデート動向

Googleスピナーの安全性とデータ保護の仕組み

Googleスピナーは、Googleが提供する「公式の検索連動型ツール」であり、インストール不要・ログイン不要で利用できるのが特徴です。

そのため、個人情報が保存されたり、第三者に送信されたりすることはありません。通信はすべてHTTPS(暗号化通信)で保護されており、プレイ中のデータはGoogleのサーバー内でも匿名処理されています。

利用時に送信される情報は以下のような一般的なアクセスデータに限られます。

- 使用中のデバイスやブラウザの種類

- 利用地域(おおまかな位置情報)

- 検索語句やアクセス時間などの基本ログ

これらはGoogle検索全体の最適化や統計分析に利用されるもので、ユーザー個人を特定する情報は含まれません。

また、Googleスピナー自体が広告配信やトラッキングを目的としていない点も安心材料です。アプリ版を装った偽サイトや非公式の模倣アプリを利用しない限り、セキュリティ上のリスクは極めて低いといえます。

安全に利用するためのポイントは以下の通りです。

- 「google.com」ドメイン上の公式検索結果からアクセスする

- 不審なダウンロードリンクや広告付きの類似サイトを避ける

- 公共Wi-Fi使用時はVPNやセキュリティ設定を有効にする

これらを意識することで、Googleスピナーをより安心して楽しむことができます。

Googleが行っているセキュリティとユーザー保護の取り組み

Googleは、スピナーを含むWebツール全体で「ユーザーが安心して利用できる環境」を重視しています。

特に以下のような方針を明確にしています。

- 常時SSL/TLSによる通信の暗号化

- 不正アクセスやマルウェア検出の自動スキャン

- データの収集を最小限に抑えたプライバシー設計

- 子どもや教育現場での利用を想定した安全なインターフェース設計

Googleスピナーは「アカウント連携なし」で利用できるため、ログイン情報漏えいのリスクがなく、サードパーティへのデータ提供も一切ありません。

こうした仕様から、教育機関やビジネス現場でも安心して利用できるツールとして評価されています。

今後のアップデート動向と新機能の展望

Googleスピナーは単なる“遊び”の機能から、よりインタラクティブな「Webアプリ的ツール」へと進化しつつあります。

Google内部の開発動向やブラウザ技術の進化を踏まえると、以下のようなアップデートが期待されています。

1. AI連携と音声操作の高度化

すでに「OK Google、スピナーを回して」といった音声操作に対応していますが、今後はAIがユーザーの利用目的に合わせて自動でモードを提案する機能が加わる可能性があります。

たとえば、教育用途なら「数字スピナー」、イベント時なら「カラースピナー」を自動選択してくれるなど、AIによるパーソナライズが進むでしょう。

2. カスタム項目・共有機能の拡張

将来的には、Googleアカウントと連携して「カスタムリスト」を保存・共有できるようになる見込みがあります。

これにより、イベント主催者や教師があらかじめ設定したスピナーを参加者と共有し、同じルーレットを同時に使うことが可能になります。

3. デザイン・UIの進化とアクセシビリティ対応

マテリアルデザイン3以降のアップデートでは、より見やすく、色覚バリアフリー対応の配色が強化される方向です。

また、PWA(プログレッシブウェブアプリ)対応によって、オフライン環境でも一部機能を利用できるようになる可能性もあります。

4. 教育・エンタメとの統合

Google ClassroomやYouTube Liveなどのサービスと連携した“学習用ミニゲーム”や“配信中の抽選イベント”として活用できる仕組みも検討されています。

抽選やクイズツールとしての応用範囲がさらに広がることが期待されています。

安全に使い続けるための注意点

Googleスピナーは公式機能として安全に設計されていますが、インターネット上には似たデザインの偽ツールも存在します。

特に以下の点には注意しましょう。

- 「Google Spinnerアプリ」などを名乗る外部アプリはインストールしない

- 検索結果上で「広告」マークの付いたURLからアクセスしない

- プレイ時にポップアップで個人情報入力を求められた場合は即閉じる

こうした注意を守るだけで、セキュリティリスクをほぼゼロに抑えることができます。

Google公式ページからの利用を徹底するのが最も安全です。

Googleスピナーは、シンプルな見た目の裏で高い安全設計が施されたWebツールです。今後はAIや音声連携などの進化で、さらに便利で直感的な体験が広がっていきます。安心して遊べる“Googleらしい遊び心”を、これからも楽しんでいきましょう!