本ページはプロモーションが含まれています。

目次

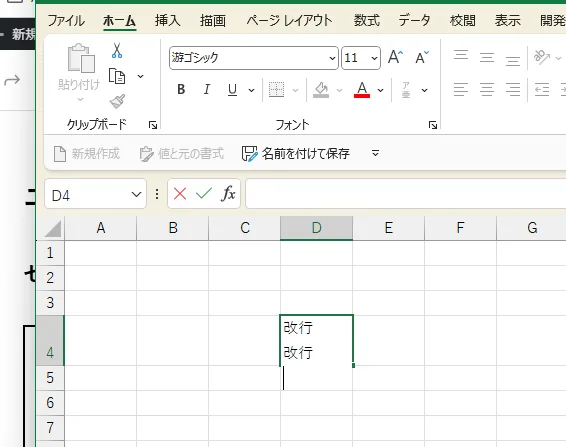

セル内で改行できないときの基本操作

エクセルを使っていて「Enterキーを押したのに改行されず、下のセルに移動してしまう」という経験は多くの人にあると思います。これはエクセルが表計算ソフトであり、Enterキーの役割が「セルの確定と移動」に設定されているためです。文章作成ソフトのようにEnterでそのまま改行する仕組みにはなっていません。そこで必要になるのが、セル内で改行するための専用操作です。

Windowsでのセル内改行

Windows版エクセルでは「Alt」キーを押しながら「Enter」キーを押すことで、同じセル内に改行が入ります。カーソルを改行したい位置に置き、Alt+Enterを押すだけで任意の位置で改行が可能です。例えば、住所を「東京都新宿区」と「1-2-3」に分けて表示したい場合も、この方法で1セル内に2行の表示を作れます。

Macでのセル内改行

Mac版エクセルでは操作が異なり、「command」+「option」+「Enter(Return)」を同時に押すことでセル内改行ができます。Windowsと同じように、改行したいポイントにカーソルを合わせてから実行してください。なお、クラウド版Excel(Excel Online)をMacで利用している場合は、Windowsと同じ「Alt+Enter」で改行できる仕様になっています。

基本操作がうまくいかないときの確認

もし改行操作を行っても上手く反映されない場合は、セルの書式で「折り返して全体を表示する」がオフになっている可能性があります。この設定が無効だと改行しても表示が1行に見えてしまうため、表示形式を確認すると解決できることがあります。

セル内で改行できなくて困ったら、まずは「Alt+Enter」(Windows)や「command+option+Enter」(Mac)を押してみるのが基本です。シンプルですが、知っているかどうかで作業効率が大きく変わりますよ

自動で改行する「折り返し機能」の使い方

長い文章を入力するとセルの右端からはみ出して見づらくなることがあります。その際に便利なのが「折り返し機能」です。設定しておけばセルの幅に応じて自動で改行されるため、入力作業の効率が上がり、見やすさも向上します。

「折り返して全体を表示する」ボタンを使う方法

- 改行を適用したいセルを選択します

- 上部メニューの「ホーム」タブをクリックします

- 「配置」グループにある「折り返して全体を表示する」をクリックして有効化します

この設定をすると、セル内の文字がセル幅に合わせて自動的に改行され、内容がはみ出さずに表示されます。

書式設定から折り返しを有効にする方法

リボンから操作できない場合やまとめて複数セルに設定したい場合は、セルの書式設定から行います。

- 対象のセルを右クリックし「セルの書式設定」を選択します

- 「配置」タブを開きます

- 「文字の制御」項目の「折り返して全体を表示する」にチェックを入れてOKをクリックします

これにより同じく自動改行が有効になります。古いバージョンのExcelではこちらの手順が必須となることもあります。

自動改行の仕組みと調整のコツ

折り返し機能は「セルの幅」を基準に改行位置を決めています。そのため改行の見た目を調整したい場合は、セルの幅や高さを変更するのが基本です。セルを広げれば改行位置が減り、狭めれば細かく改行されます。マニュアル的に行を分けるのではなく、全体のレイアウトに合わせてセルサイズを最適化するのがポイントです。

折り返し機能はセル幅に合わせて文章をきれいに収めてくれる便利な設定です。ボタン操作でも書式設定からでも使えますが、改行の見た目はセルの幅で決まることを意識して調整すると見やすい表が作れますよ

関数を利用した改行テクニック

セル内での見やすさを高めたり、複数のデータを整理する際には、関数を使った改行が非常に便利です。ここでは代表的な関数と使い方を解説します。

CHAR(10)を使った改行の基本

Excelで改行コードを表すのは「CHAR(10)」です。これを使えば、異なるセルの内容を1つにまとめながら改行を挿入できます。

例:

=A1&CHAR(10)&B1この数式をセルに入力すると、A1の内容とB1の内容が1つのセルに結合され、間に改行が入ります。ただし、結果を正しく表示するには「折り返して全体を表示する」を有効にしておく必要があります。

TEXTJOIN関数で複数セルをまとめて改行

大量のセルを改行しながら結合する場合、TEXTJOIN関数を使うと効率的です。

例:

=TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A1:A5)この数式では、A1からA5までのセルを1つに結合し、各セルの間に改行が挿入されます。「TRUE」を指定すると空白セルは無視されるため、データがスッキリ整列します。住所録やコメントをまとめるときに特に有効です。

実用的な活用例

- 住所データの整形

「都道府県」「市区町村」「番地」をそれぞれのセルに入力しておき、CHAR(10)で結合すれば見やすい住所表記を作成できます。

=A1&CHAR(10)&B1&CHAR(10)&C1- リスト形式での出力

商品名や担当者名を複数セルに分けて入力している場合、TEXTJOINで一括改行すればメール貼り付け用のリストを一瞬で作れます。 - 帳票やコメント欄の自動整形

複数条件をまとめて表示したいときに、改行を組み込んだ数式を設定すれば、入力の手間を省きつつ見やすさを保てます。

関数を使った改行は「ただ結合する」のではなく、データを読みやすく整理する強力な手段です。CHAR(10)とTEXTJOINを場面ごとに使い分ければ、住所やリスト作成なども効率よく仕上げられますよ

Excel Onlineやバージョンによる違い

Excel Onlineでの改行操作

Excel Online(ブラウザ版)はインストール版Excelと同じ見た目ですが、ショートカット操作に細かな違いがあります。セル内改行はWindows・Macどちらも「Alt+Enter」で統一されており、インストール版で必要だったMac独自の「command+option+Enter」は利用できません。これはクラウド環境で動作を統一するための仕様です。

また、Excel Onlineではブラウザの反応や回線状況によって入力がワンテンポ遅れることがあります。改行が反映されないと感じたときは、もう一度「Alt+Enter」を押すか、入力モードが有効かどうかを確認すると解決できます。

バージョンによる改行設定の違い

古いExcel(2003や2010など)では「折り返して全体を表示する」のボタンがリボンに存在せず、セルの書式設定から折り返しを有効にする必要がありました。新しいバージョン(2013以降)ではリボンの「ホーム」タブに折り返し機能が常に表示されるため、直感的に設定できます。

さらに、関数での改行に使う CHAR(10) はバージョンを問わず利用できますが、TEXTJOIN 関数はExcel 2016以降で追加されたものです。複数セルをまとめて改行表示したい場合、古いバージョンでは「&」とCHAR(10)の組み合わせで対応する必要があります。

クラウド利用時の注意点

OneDriveやSharePointと連携しているExcel Onlineでは、共同編集をしている場合に改行表示が崩れるケースがあります。これは利用者の表示環境(折り返し設定やセル幅)が一致していないことが原因です。共有作業を行う場合は、折り返し機能を必ずオンにし、セル幅を統一しておくとトラブルを防げます。

また、スマートフォンアプリ版Excelでは操作体系がさらに異なり、セル内改行は「改行」ボタン(iOSのソフトウェアキーボード上)で行う仕様になっています。PCとモバイルで操作が違うことを理解しておくと混乱しません。

Excelの改行はバージョンや環境で微妙に操作が違いますが、基本を押さえれば困りません。オンライン版ではAlt+Enter、古いバージョンでは書式設定から折り返し、そしてクラウド共同作業では表示環境を揃えることがポイントです。

改行を削除する方法

長文データやコピーしたテキストには不要な改行が含まれていることが多く、そのままでは集計や検索がうまくいきません。ここでは状況に応じた改行削除の方法を紹介します。

手動で削除する方法

削除したい改行が少ない場合は、セルを編集状態にしてカーソルを改行位置に合わせ、DeleteキーまたはBackspaceキーで削除できます。Wordと同じ感覚で扱えるため直感的です。

ただし、この方法は「Alt+Enter」で挿入した改行やコピーしたテキストの改行には有効ですが、折り返し機能による自動改行は削除できない点に注意が必要です。折り返しが原因の場合は、セル書式で折り返しをオフにしてください。

検索と置換を使って一括削除する方法

複数セルに含まれる改行をまとめて削除したいときは、検索と置換機能を使います。

- 「Ctrl+H」で検索と置換を開く

- 「検索する文字列」にカーソルを置き、「Ctrl+J」を入力(改行コードが指定されます)

- 「置換後の文字列」を空欄にする

- 「すべて置換」をクリック

これで一括削除が可能です。もし削除した後に「、」やスペースを入れたい場合は、置換後の文字列に「、」や「 」を入力してから置換すると効率的です。

関数を使って削除する方法

元データを残したまま改行を取り除いた新しいデータを生成したい場合は、関数を利用します。

CLEAN関数

改行を含む不要な制御文字を一括で取り除けます。

=CLEAN(A1)セルA1の改行を削除して表示します。

SUBSTITUTE関数

改行の位置や一部だけを置き換えたいときに有効です。

=SUBSTITUTE(A1,CHAR(10),"")すべての改行を削除します。特定の改行だけを削除したい場合は、最後に置換する順番を指定できます。

=SUBSTITUTE(A1,CHAR(10),"",1)この場合は1つ目の改行だけが削除されます。

改行を削除する方法は、数が少なければDeleteやBackspaceで十分ですが、多ければ検索と置換、一部を残したいなら関数を使うのが効率的ですよ。状況に合わせて方法を使い分けるのがポイントです

改行トラブルと解決策

Excelで改行を行ったつもりでも、思った通りに表示されないことがあります。入力方法や表示設定の違いによって、改行が反映されないケースは少なくありません。ここでは、代表的なトラブルとその解決策を解説します。

改行したのに表示されない場合

セル内で「Alt+Enter」や関数を使って改行を入れても、文字が一行のままになってしまうことがあります。原因の多くは「折り返し機能」が有効化されていないことです。

対策としては、セルを選択して「ホーム」タブの[折り返して全体を表示する]をオンにしてください。これで改行がセル内に正しく表示されるようになります。

折り返し機能が効かない場合

折り返しを有効にしても文字が一行に並んでしまう場合は、セルの高さが自動調整されていない可能性があります。セルの高さを「自動調整」に変更するか、手動で行の高さを広げると改行が反映されます。また、結合セルを使っていると自動調整が効かないことがあるため、必要に応じてセル結合を解除して調整してください。

印刷時に改行が反映されない場合

画面上では改行されているのに、印刷すると一行に詰まって出力されることもあります。この場合は、印刷範囲のプレビューで折り返しが有効になっているか、また余白設定や縮小印刷の影響を受けていないか確認しましょう。特に「ページ設定」で[縮小して全体を印刷]がオンになっていると、文字が圧縮されて改行が無効化されてしまうケースがあります。必要に応じて、余白を広げたり倍率を変更してください。

関数で改行したのに表示されない場合

CHAR(10)やTEXTJOINで改行を入れているのに一行表示されるケースでは、セルの「折り返し」が未設定であることが大半です。関数での改行はコード上は存在していても、折り返し機能を有効化しなければ見た目に反映されません。必ず「折り返して全体を表示する」をオンにして利用してください。

改行が効かないときは、まず折り返しの有効化とセルの高さ調整を確認するのが基本です。それでも直らないときは印刷設定やセル結合の有無を見直してください。シンプルですが、これだけで多くの改行トラブルは解決できますよ

改行を使いこなす実用シーン

住所や複数行のテキストを見やすく整理

住所や取引先情報を入力するとき、1セルに長文で詰め込むと読みにくくなります。そこで「Alt+Enter」で丁目・番地ごとに改行しておくと、後から確認や印刷をするときに格段に見やすくなります。履歴書や顧客リストなどでも同じ活用ができます。

また、コメントやメモをまとめたい場合も改行を使うことで、短文を複数行に整理して読みやすい形に整えることができます。

レポートやコメント欄での整形

営業日報や進捗レポートをExcelでまとめるとき、1セルに複数の内容をまとめたいケースがあります。改行を使って「課題」「対応策」「次回予定」といった項目を縦に並べれば、表のレイアウトを崩さずに情報を整理できます。セルごとに行を分けるよりも省スペースで、表全体の見やすさを保つことができます。

関数と改行を組み合わせたデータ整理

複数セルのデータをまとめて1セルに表示したいとき、CHAR(10)やTEXTJOIN関数を使って改行を挿入すると、情報を効率的にまとめられます。たとえば、複数の担当者名や商品の詳細を改行区切りで1セルにまとめておけば、印刷やエクスポート時にも整理された形で確認できます。

この方法は、アンケートの自由回答をまとめる場合や、プロジェクトの担当者を一覧化する場合など、複数情報を一つに集約するときに特に便利です。

改行を実用シーンで取り入れると、ただ文字を並べるのではなく「情報を整理するツール」としてExcelを活用できるようになります。住所入力やコメント整理、関数との組み合わせなど、使い分けを意識することで作業の効率もぐっと上がりますよ

改行を使った表の見やすさ向上のコツ

セル幅と高さを整えて情報を区切る

表が見づらくなる大きな原因は、文字列がセルからはみ出したり、行の高さが揃っていないことです。改行をうまく取り入れると、セル内で情報を段落化できるため、列幅を無理に広げなくても読みやすく整理できます。例えば「住所」や「備考」など長文が入るセルでは、Alt+Enterで改行を挿入し、セルの高さを自動調整する設定にするとすっきり整います。

改行位置を意識した入力で可読性を上げる

改行を使うときは、文の途中ではなく意味の区切りで入れるのがポイントです。

・住所なら「都道府県」「市区町村」「番地」で区切る

・連絡先なら「氏名」「電話番号」「メールアドレス」で段を分ける

このように情報のかたまりごとに改行を入れることで、一覧性が高まり、検索や目視確認の効率も向上します。

改行と罫線を組み合わせて視覚的に整理する

罫線を使って区切るだけでは、情報が窮屈に見えてしまうことがあります。セル内改行を活用して行間を確保すると、罫線とのバランスが良くなり、表全体がすっきり見えるようになります。特に報告書や一覧表を印刷する際は、改行+罫線で情報を整理すると、第三者が見たときの理解度が格段に上がります。

使いすぎないことも大切

改行を入れすぎると、逆に表が縦に長くなり視認性が落ちます。1セル内に2〜3行程度を目安にとどめると、可読性と省スペースの両立ができます。どうしても多くの情報を入れる場合は、コメント機能や別シートを活用する方が効率的です。

改行は見やすさを作るための「整理の道具」なんです。セル幅や罫線と合わせてバランスよく使うことで、シンプルなのに読みやすい表に仕上げられますよ