本ページはプロモーションが含まれています。

目次

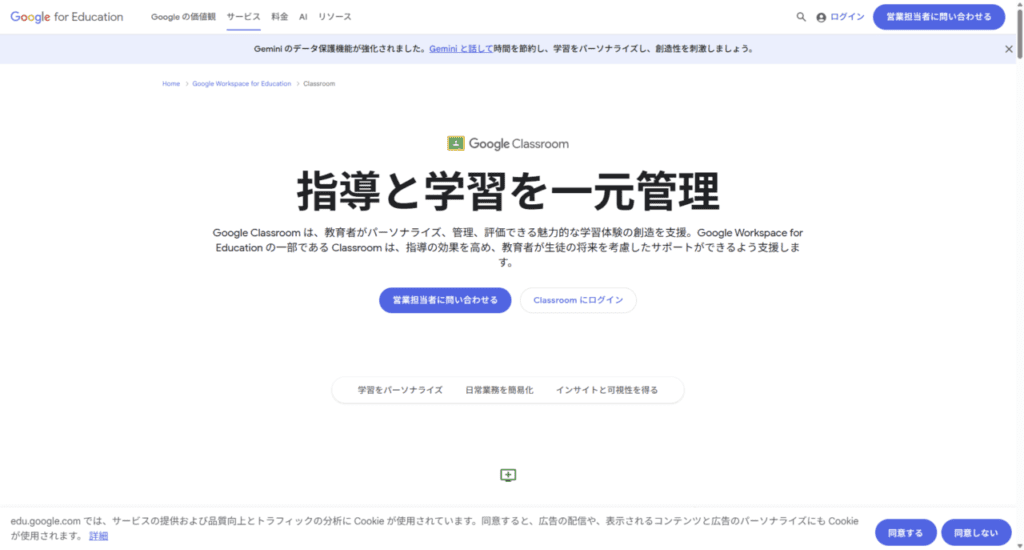

Google Classroomとは?何ができるサービス?

Google Classroomは、Googleが提供する学習管理ツールで、授業に必要なやり取りをひとまとめにできるサービスです。オンライン授業が広がる中で、学校や塾、自宅学習まで幅広く導入が進んでいます。パソコンだけでなくスマホやタブレットからも利用できるため、生徒・保護者・先生がどこからでも学習情報にアクセスできる利便性があります。

学習に関する操作を一元管理できる

Google Classroomでは、学習に必要な操作を一か所にまとめることができます。課題の配布・提出、資料の閲覧、連絡事項の確認などがすべて同じ画面で完結します。紙のプリントを探したり、メールと学習サイトを行き来したりする必要がなくなるため、ITに不慣れな方でも負担を減らして学習が進められます。

主にできることは次の通りです。

- 課題の配布・提出状況の確認

- 授業資料の共有と閲覧

- 教師・生徒間のコメントでのやり取り

- 提出期限や未提出の自動整理

- GoogleドライブやGoogleカレンダーとの連携

複数のサービスを使い分ける必要がないため、学習情報が分散せず、迷わず操作しやすい仕組みになっています。

利用シーンが幅広い

Google Classroomは学校だけでなく、以下のような場面で利用されています。

- 学校の授業や宿題管理

- 塾のオンライン講座

- 自宅学習の進捗管理

- 学習塾の保護者向け連絡手段

- 教育機関の研修

特にGoogle Workspace for Educationと連携すると、成績管理やアカウント管理がスムーズになり、学校全体での導入が容易になります。

デバイスを問わず学習できる

Google Classroomはブラウザで動作するため、Windows・Mac・iPad・Chromebookはもちろん、スマホのGoogle Classroomアプリでも利用できます。

出先で課題の提出期限を確認したり、先生からの資料をスマホで見たりすることができ、学習環境を選ばないのが大きな魅力です。

学習の流れを整理しやすい設計

Classroom内には「ストリーム」「授業」「メンバー」などのタブがあり、目的に応じて情報を見やすく整理できます。

- ストリーム:連絡事項や投稿の流れを確認

- 授業:課題・資料・トピックを一覧で管理

- メンバー:教師と生徒を確認

日々の授業や課題に迷わずアクセスでき、学習の見通しを立てやすくなります。

授業の準備や課題管理に慣れていない方でも、Google Classroomなら一つの画面で学習を整理できますよ。無理なく使えるので、まずはログインして画面構成に触れてみるのが一番の近道です

Google Classroomを始める前に必要な準備

Google Classroomをスムーズに使い始めるためには、初回利用前にいくつかの確認と環境準備が必要です。特に、IT操作に不安がある方ほど「最初の準備」が整っているかどうかで使い勝手が大きく変わります。ここでは、競合サイトの内容を踏まえながら、初心者でも迷わないように必須の準備ポイントを整理します。

Googleアカウントの準備と確認

Google ClassroomはGoogleアカウントでログインして利用します。

特に教育機関で使う場合は、学校や塾が発行する「Google Workspace for Education」のアカウントが必要となることがあります。

アカウント準備で確認すべき点は以下です。

- ログイン用のメールアドレス・パスワードが正しく使用できるか

- 学校発行アカウントを持っている場合は、まずそちらを優先して使う

- 初期パスワードが配布されている場合は、最初のログイン時に必ず変更する

学校発行アカウントが必要なのに、個人用Gmailで参加しようとして参加できないトラブルが多く報告されています。クラスの招待メールや案内資料に記載されているアカウント種別を必ず確認してください。

参加に必要な情報を揃えておく

クラスに参加するためには、学校・教師・塾から以下の情報が届いている必要があります。

- クラスコード

- 招待メール

- 参加用URLリンク(ブラウザ用)

いずれか1つがあれば参加できますが、招待メールとクラスコードの両方を配布するケースもあります。

アカウント切り替えで混乱しやすいので、参加に使うアカウントのメモを残しておくと安心です。

スマホ・タブレットを使う場合のアプリインストール

スマートフォンやタブレットで使用する場合は、事前にGoogle Classroomアプリをインストールしておきます。

- iPhone / iPad:App Storeで「Google Classroom」

- Android:Google Playで「Google Classroom」

アプリを使うと、課題の通知・資料閲覧・写真を添付した提出などが簡単にでき、外出先でも使いやすくなります。

特にスマホのみで利用する生徒や保護者が多い場合、アプリは必須に近いと言えます。

通信環境とストレージ(保存容量)の確認

Google Classroomはオンラインで資料を開いたり、画像やPDFをアップロードしたりします。

そのため、次の点を必ず確認してください。

- 自宅や学校で安定したWi-Fiが利用できるか

- スマホのストレージ(容量)に空きがあるか

- 写真提出が多い場合、カメラロールの整理が必要になることがある

通信が不安定だと課題が提出できなかったり、アップロード中に固まったりするケースがあります。

特に動画ファイルや高画質写真の提出が必要な授業では、Wi-Fiの利用を推奨します。

保護者アカウントの必要性と確認点

小中学生の場合、保護者がメールを受け取り確認する必要があるケースがあります。

- 教師から保護者に招待が届く場合がある

- 保護者はクラスには参加できないが「概要説明メール」を受け取れる

- 概要説明メールには「未提出の課題」「期限が近い課題」などが掲載される

保護者メールが届かない原因の多くは、学校発行アカウントと保護者メールを紐付ける設定が完了していないことにあります。案内メールが届いているか事前に確認しておくとスムーズです。

初期トラブルを避けるための事前チェック

参加前に最低限確認しておきたい項目をまとめると次のとおりです。

- ログインすべきGoogleアカウントを間違えていないか

- クラスコード・招待メールを受け取っているか

- スマホアプリを最新バージョンにしているか

- 通信環境が安定しているか

これらが揃っていれば、初回から迷うことなく参加できる可能性が高まります。

初めて使う方ほど、最初の準備が整っていると安心して学習を進められます。わからない点は無理に自己解決しようとせず、教師やサポート担当に早めに相談するとスムーズですよ

クラスへの参加方法の種類と手順まとめ

Google Classroomに参加する方法は複数あり、状況や教育機関の運用ルールによって最適な手段が異なります。ここでは、クラスコード・招待メール・リンクで参加する3つの方法と、参加時に起こりやすいアカウントの問題を防ぐポイントを整理して解説します。初めて利用する方でも迷わないよう、スマホ・PCどちらにも共通する要点に絞っています。

クラスコードを入力して参加する方法

クラスコードは、教師側がクラス作成時に発行する英数字のコードです。パスワードのような役割を持ち、もっとも一般的な参加方法です。

- Google Classroomを開く

- 画面右上または右下にある「+」を選択

- 「クラスに参加」を選択

- 教師から教えてもらったクラスコードを入力

- 「参加」を選択して完了

クラスコードは一度入力すれば次回から再入力の必要はありません。

クラスコード利用時の注意点

- コードを知っていれば誰でも参加できるため、多くの教育機関では生徒全員が参加後にコードを無効化します。

- 小学生など入力が難しい場合は、後述の「招待メール参加」のほうがスムーズです。

- コード入力画面が出ず「クラスを作成」が表示される場合は、アカウント種別が教師になっている可能性があります。

招待メールからワンタップ参加する方法

教師がメールアドレスを指定して招待した場合、届いたメールからワンタップで参加できます。入力作業が不要で、最も確実な方法です。

- 教師から届いた招待メールを開く

- メール内の「参加」ボタンを選択

- ブラウザでGoogle Classroomが開き、確認後「参加」を押して完了

メリット

- 小学生やIT初心者でも簡単

- 入力ミスが起こらない

- メールが届いた時点でクラスカードが表示されるため、迷いにくい

受け取れない時のチェック

- 学校指定アカウント以外では届かない場合があります

- 迷惑メールフォルダに振り分けられていることがあります

リンクからブラウザ経由で参加する方法

クラスの共有リンクを受け取った場合、リンクを開くだけで参加画面へ進めます。

- 共有されたクラスのURLを開く

- ログイン確認が表示されたら、正しいGoogleアカウントでログイン

- 「参加」を選択

招待メールが埋もれてしまった場合でも、リンク共有で簡単に参加できます。教師・塾側が連絡ツールで配る際にも便利です。

アカウント切り替えのポイント(参加できない原因の多くがこれ)

Google Classroomはアカウント依存が強く、「正しいアカウントでログインしているか」が最重要です。

よくあるミス

- 家族共有スマホで、別のGoogleアカウントにログインしている

- 個人用アカウントのまま、学校アカウントに切り替えていない

- 招待されたアカウントではないものを使っている

正しいアカウントを確認する方法

- Classroom右上のプロフィールアイコンを選択

- 表示されているメールアドレスが教師から指定されたものか確認

- 違う場合は「アカウントを追加」または切り替えを行う

教育機関の多くは、学校が発行したGoogle Workspaceアカウント以外は参加不可にしています。

参加できないときのチェックポイント

以下を確認することで、ほとんどの参加トラブルは解決します。

- クラスコードのスペルミス(小文字・大文字の見間違い)

- ログインしているGoogleアカウントの種類

- 招待メールの誤フォルダ振り分け

- 学校側がクラスコードを無効にしていないか

- 教育機関によるアクセス制限(外部ドメイン禁止など)

それでも参加できない場合は、教師や学校のICT担当者に確認する必要があります。

クラスへの参加は「アカウント確認」と「正しい入り口選び」が大事です。どこから参加しても最終的には同じクラスへたどり着けますので、自分に合った方法から試してみてくださいね

Google Classroomでできる基本操作と便利機能

Google Classroomは、授業のお知らせ確認から課題提出、予定管理までを一つの画面で扱える学習管理ツールです。特に初めて利用する方のつまずきやすい操作を中心に、最低限知っておくと迷いにくい基本操作と、学習を効率化できる便利機能を整理しています。

ストリームで連絡と最新情報を確認する

クラスに入ると最初に表示されるのがストリームです。ここには教師からのお知らせや新しい課題の投稿情報が時系列で並びます。

重要なお知らせを見落としやすい方は、ストリームを毎回開く習慣をつけると安心です。また、投稿にコメントできる設定であれば質問も可能です。

授業タブで課題・資料を探しやすく表示する

授業タブには、そのクラスで配布された課題・資料・質問が体系的にまとめられています。

必要な情報にたどり着きやすい点が大きな特徴です。

主な便利ポイントは次のとおりです。

- トピックごとの分類で「単元ごとに探す」が簡単

- 課題だけ、資料だけといった絞り込みが可能

- 自分が提出すべき項目を把握しやすい

特にトピック分類は、課題数が多いクラスで混乱しやすい方に効果的です。

課題のステータスを自動で整理して表示する

Google Classroomでは、以下の情報が自動で整理されます。

- 未提出・期限前

- 未提出・期限切れ

- 提出済み

- 返却済み(評価あり/なし)

提出物を紙で管理していた時よりも、提出忘れを防ぎやすくなります。

スマホアプリで資料の閲覧・コメント・撮影提出に対応

スマホアプリを使うと、パソコンが使えない場所でも課題を完了できます。

できることは次のとおりです。

- コメントの入力

- 写真を撮影してそのまま提出用ファイルとして添付

- PDFや画像の閲覧

- 通知の受け取り

特に撮影提出は、ワークシートをその場で写真に撮って提出したい場合に便利です。

Googleドライブと自動連携してファイル管理を簡単にする

Classroomで扱った課題ファイルは、自動的にGoogleドライブ内の専用フォルダに保存されます。

- クラスごとのフォルダ

- 課題ごとのフォルダ

パソコンとスマホのどちらからでもアクセスできるため、ファイル紛失や保存先の迷子が起きにくくなります。

カレンダー連携で提出期限がわかりやすくなる

Google ClassroomとGoogleカレンダーは自動連携しており、次の情報をカレンダー側で確認できます。

- 課題の提出期限

- クラスごとの予定

複数のクラスを受講している場合でも、カレンダーの色分けで把握しやすくなります。

ToDoリストで今日すべき課題だけを把握する

画面左上のメニューにあるToDoでは、次の情報が自動でリスト化されます。

- 締切が近い課題

- 未提出の課題

- 返却された課題

「何から手をつけるべきか迷う」という人に特に役立ちます。

通知設定で必要な情報だけを受け取れる

アプリやメール通知は、細かくカスタマイズできます。

- 新しい課題が投稿されたとき

- 期限が近づいたとき

- コメントが付いたとき

不要な通知をオフにすると、見落としも減らせます。

コメントとクラス内コミュニケーション機能

課題には「クラスへのコメント」と「個別コメント」の2種類があります。

- クラスへのコメント

質問をクラス全体に共有したいときに便利 - 個別コメント

教師へこっそり相談したいときに有効

質問のしやすさが対面授業より向上するケースもあります。

わからない操作があれば、まずはストリームと授業タブを見て全体を把握するのがおすすめです。特に提出物のステータスやToDoは、提出忘れを防ぐ強力な味方になりますよ

関題を確認して提出するまでの流れ

Google Classroomでは、課題の確認から提出、提出後のステータス確認までを一つの画面で完結できます。画面のどこを見ればよいか、どの順番で操作すれば迷わないかを、初心者の方にも分かりやすい流れでまとめました。

課題一覧から必要な課題を探す

Classroomにログインしたら、該当クラスを開き「授業」タブに移動します。授業タブには、教師が配布した課題・資料・質問がトピックごとに整理されて表示されます。

整理しやすい見方のポイントは次のとおりです。

- 「トピック」でジャンル別(科目・単元)に絞り込む

- 「割り当て済み」を押すと自分に必要な課題だけが表示される

- 期限が近い課題は上部にまとめて表示される

期限が明確に表示されているため、取り組むべき順番が直感的に分かります。

課題の詳細画面を開く

課題名をタップすると、以下がまとまった詳細画面が開きます。

- 課題の説明

- 添付資料(Googleドキュメント・PDF・画像など)

- 期限

- 「あなたの課題」エリア(ファイル追加・提出ボタン)

まずは課題の説明と添付資料を読み、必要な作業内容を把握します。

提出物を追加する

課題に取り組んだら、「あなたの課題」エリアの操作で提出物を追加します。

追加できる主な形式は次のとおりです。

- Googleドキュメント・スプレッドシート

- 画像(写真撮影・スマホ内の写真)

- PDFファイル

- Googleドライブ内のデータ

手元のノートを撮影して提出したい場合は、「追加」→「アップロード」→「カメラ」からそのまま添付できます。

必要なファイルをすべて添付したら、画面上部に表示される提出ボタンが有効になります。

課題を提出する

提出前にファイルの抜け漏れがないかを確認し、「提出」をタップします。確認メッセージが表示されるため、問題なければ再度「提出」をタップします。

提出後、ステータスが「提出済み」に変われば完了です。

スマホの場合でも同じ流れで操作できるので、外出中のスキマ時間にも提出が可能です。

提出取り消しと再提出

提出後に修正が必要になった場合でも、期限内であれば提出を取り消して再提出できます。

- 「提出を取り消す」をタップするとファイルが編集可能に戻る

- 修正したファイルを再度添付し、「提出」を押し直す

期限後は取り消しができない場合があるため、早めの提出が安心です。

テスト形式の課題に取り組む

Googleフォームを利用したテスト形式の課題もあります。

- 課題画面の「テストを開く」からフォームへ進む

- 回答後に送信すると、自動的に提出扱いになる

- 自動採点の場合、その場で一部結果が確認できることもある

通常の課題とは動作が異なるため、テスト形式のときは必ずフォームを開いて回答を完了させましょう。

提出後のルーブリック(評価基準)を確認する

課題によっては、教師が設定したルーブリック(評価基準)を確認できます。

- どの観点で評価されるか

- 点数の配分

- 達成レベルの説明

これにより「何を意識すれば高評価になるか」が明確に分かるため、取り組み方の精度を上げることができます。提出後の復習にも役立ちます。

課題提出の流れは、慣れるほどスピードも精度も上がります。焦らず一つずつ確認しながら進めれば大丈夫です。提出後のステータスやコメントの確認も忘れずにすると、学習がさらにスムーズになりますよ

先生・生徒・保護者でできることの違い

Google Classroom は同じクラス画面を共有しながらも、利用者の立場によって操作範囲や見える情報が大きく異なります。特に「生徒は何ができて、先生はどこまで管理できて、保護者には何が届くのか」を正確に理解しておくことで、使い方の迷いを減らせます。ここでは役割ごとにできること・できないことを整理して解説します。

教師ができること(管理・配信・採点のすべてを担当)

教師アカウントは Classroom の運営の中心で、クラス全体の管理操作が可能です。教育機関の設定によって制限が付く場合もありますが、基本的には以下の操作を行えます。

課題・お知らせの管理

- 課題・資料・テスト(Google フォーム)を作成・配信

- 提出期限やトピック分類の設定

- 添付ファイルの権限設定(閲覧のみ、同時編集、コピーを配布)

- 採点・コメント返却・ルーブリックの設定

- 未提出者へのリマインド送信

クラス運営に関する操作

- クラスの作成・編集・アーカイブ

- 生徒・共同担任の追加、招待、削除

- クラスコードの有効化/無効化

- ストリームの投稿権限の切り替え(生徒投稿の制限)

教師ができないこと

- 生徒の Google アカウント情報の変更

- 保護者としてクラスに登録する行為

- 生徒の個別ファイルを勝手に削除(権限によって制限されることがあります)

生徒ができること(課題提出・確認が中心)

生徒アカウントは、課題への取り組みと連絡確認に必要な操作が中心です。提出やコメント機能は柔軟で、スマホからでも完結できます。

生徒が操作できる範囲

- クラスへの参加(コード・リンク・招待)

- 課題の確認、ファイル添付、提出・再提出

- テスト形式の課題の回答

- 先生への私的コメント(個別コメント)

- クラス全体への公開コメント(教師が許可している場合)

- 課題の評価・フィードバックを確認

- Google ドライブに自動生成される課題フォルダの利用

学習を助ける機能

- 未提出課題を確認できる ToDo リスト

- Google カレンダーとの連携で提出期限を把握

- スマホから写真・PDFを添付して提出

生徒ができないこと

- クラスの作成

- 他の生徒の課題閲覧

- ストリームの設定変更

- 教師や共同担任の追加

保護者ができること(閲覧専用で通知中心)

保護者はクラスに直接参加することはできません。代わりに「保護者まとめメール(概要説明メール)」を受け取ることで、お子様の課題状況を把握できます。

保護者が受け取れる情報

- 未提出の課題

- 期限が近い課題

- 教師が最近投稿した連絡

- 毎日または毎週のサマリー通知

受信は任意で、いつでも停止できます。

保護者ができない操作

- クラス画面の閲覧

- 課題の内容や添付ファイルの確認

- 教師・生徒・メンバー情報の閲覧

- 課題提出・コメント投稿

- 生徒アカウントにログインする行為

保護者はあくまで「状況を把握するだけ」で、Classroom の操作権限そのものはありません。

教育機関ごとの制限が生じるケース

Google Workspace for Education では、学校ごとに管理者が細かく設定を変更できます。例えば次のような違いが出る場合があります。

- 生徒によるストリーム投稿の可否

- 外部ドメインのアカウントが参加できるかどうか

- 保護者メールの送信を許可しているか

- 生徒が利用できる Google サービスの範囲

利用する学校・塾の方針によって操作可能範囲が変わるため、細かな違いがある場合は教育機関に確認するのが安心です。

Google Classroom は立場ごとに操作権限がはっきり分かれているので、どこまでできるかを理解しておくと使いやすくなります。特に保護者は「クラスに入れない」仕様を知らずに困ることが多いので、覚えておくと混乱しませんよ

Google Classroomをもっと使いこなす応用テクニック

基本の操作に慣れてきたら、少しの工夫で「探す時間」「思い出す時間」「同じ作業を繰り返す時間」を大幅に減らすことができます。ここでは、先生・生徒どちらにも役立つ応用テクニックをまとめます。

Googleドライブ連携で教材と提出物を整理する

Google Classroomでやり取りしたファイルは、自動的にGoogleドライブ内の専用フォルダに保存されます。この仕組みを意識して整理すると、あとから「どこに行ったか分からない」というストレスを減らせます。

先生の場合は、次のような整理ルールを決めておくと管理しやすくなります。

- 教科ごとに「共通教材」「テスト」「プリント」などのサブフォルダを作る

- 毎年使い回すプリントは「年度なしテンプレート」フォルダに保管する

- ファイル名の先頭に「日付」や「単元名」を付ける(例:

2025-04_一次方程式_ワーク1)

生徒側も、提出前に自分のドライブ内を最低限整理しておくと、課題作成がスムーズになります。

- 「Classroom」というフォルダの中にある、クラスごとのフォルダを消さない

- 自分で作成した資料は「科目名_学年」などのフォルダに分けておく

- 同じ名前のファイルを増やさず、バージョン違いはファイル名で区別する

Classroomとドライブはセットで考えることで、「ファイル迷子」を防ぐことができます。

トピックと命名ルールでクラス画面を見やすくする

課題や資料が増えてくると、授業タブが一気に見づらくなります。そこで力を発揮するのが「トピック」と命名ルールです。

先生側は、次のような軸でトピックを切り分けると、後から見返しやすくなります。

- 単元ごと(例:一次関数、二次関数、図形 など)

- 時期ごと(例:1学期、2学期、中間テスト前 など)

- 学習の目的ごと(例:導入、演習、テスト対策、補習 など)

課題タイトルも、一覧で見たときに意味が分かるようにルールをつくると便利です。

- 「+内容+締切の目安」のような形にそろえる

種類

- 例:

小テスト_英単語Unit3_今週末まで - 例:

演習プリント_連立方程式_発展

生徒は、授業タブのトピックフィルタを使うことで、必要な単元だけを絞り込んで復習できます。同じクラスでも「どこに何があるか分かる人」と「毎回探す人」に分かれてしまうので、最初にルールを決めておくことが大切です。

通知とメールの設定をカスタマイズして情報過多を防ぐ

通知設定を何も触らないままだと、「お知らせが多すぎて大事なものを見逃す」状態になりがちです。余計な通知を減らしつつ、必要な情報だけ受け取るように調整しましょう。

おすすめの考え方は、次の2ステップです。

- 「絶対に見逃したくない通知」と「多少遅れても困らない通知」を分ける

- 絶対に見逃したくないものだけをスマホの通知にし、残りはメール通知だけにする

例えば、次のような設定にしている利用者が多いです。

- 新しい課題・テストの通知 → スマホ通知もオン

- 課題へのコメントや全体へのお知らせ → メール通知のみにする

- クラスごとに「よく使うクラスだけ通知オン」に切り替える

先生の場合は、「すべてのコメント通知」をオンにすると通知だらけになることがあるので、「生徒からのプライベートコメントのみ」など、運用に合わせて絞り込むと負担が減ります。

ToDoとカレンダーを組み合わせて提出忘れを防ぐ

「ToDo」と「Googleカレンダー」をセットで使うと、提出忘れ防止の効果が高まります。

生徒側の基本的な使い方のイメージは次の通りです。

- Classroomのメニューから「ToDo」を開き、未提出・期限付きの課題を一覧で確認する

- 学校ごとにログインしているアカウントを分け、ToDoもアカウントごとにチェックする

- 重要な課題だけ、Googleカレンダーに「通知付き予定」として追加する

先生側も、締切日をしっかり設定しておくことで、生徒側のToDoやカレンダーに自動で表示されます。そのうえで、次のような使い方をすると、運用が安定しやすくなります。

- テスト範囲の課題は、締切を同じ日にそろえる

- 長期課題は「途中の確認用の小さな締切」を設定し、提出状況を早めに把握する

- 学期の始めに「テスト期間中は新規課題の締切を設定しない」など、ルールを共有する

「ToDoに出ているもの=今やるべきこと」にそろえておくと、学年全体での学習管理もしやすくなります。

スマホアプリを前提にした学習スタイルに切り替える

Google Classroomは、スマホアプリと相性が良いサービスです。単に「PCの代わり」として使うのではなく、スマホならではの特長を意識すると、活用の幅が広がります。

生徒向けの活用アイデアとしては、次のようなものがあります。

- 黒板の板書やノートをスマホで撮影し、そのまま資料として提出する

- 通学中や待ち時間に、ストリームでお知らせを確認する

- 課題の「指示だけ先に読む→後でPCで作業する」という使い分けをする

先生側も、スマホアプリを使うことで次のようなメリットがあります。

- 移動中に質問へのプライベートコメントだけ先に返信しておく

- 提出状況だけをスマホでざっと確認し、採点はPCでまとめて行う

- 急な連絡事項をストリームで素早く共有する

「すべてをスマホで完結させる」のではなく、「確認やコミュニケーションはスマホ、作業はPC・タブレット」と役割分担するイメージを持つと、無理なく運用できます。

よく使う課題はテンプレート化して再利用する

毎回一から課題を作り直すのは、先生側の負担が大きくなります。Google Classroomには「課題の再利用」機能があるため、形が決まっている課題はテンプレート化してしまうのがおすすめです。

例えば、次のような課題はテンプレートと相性が良いです。

- 毎週の小テストや週末課題

- 定期的な振り返りシートや学習記録

- レポート課題で使う共通フォーマット

元になるクラスを「テンプレート用クラス」としておき、そこから必要な課題だけ再利用すると、年度をまたいで効率的に運用できます。再利用の際には、締切日や対象クラス、トピックだけを差し替えればよいので、設定ミスも減らせます。

Google Classroomは、基本操作に「ドライブ整理」「トピックと命名ルール」「通知とToDo」「スマホ活用」「課題テンプレート」の5つを足してあげるだけで、一気に使いやすさが変わりますので、自分に合いそうなところから一つずつ試してみてくださいね

よくあるトラブルと解決方法まとめ

Google Classroomは便利な学習管理ツールですが、環境や設定の違いによってトラブルが起きることがあります。ここでは、利用者がつまずきやすい代表的な問題を取り上げ、原因と対処方法をわかりやすくまとめました。

ログインできないときの主な原因と解決策

ログイン関連のトラブルは、アカウントの使い分けが原因になることが非常に多いです。

よくある原因

- 学校用アカウントではなく個人アカウントでログインしている

- パスワードを間違えている

- 学校側でアクセス制限が設定されている

- 二段階認証の設定が不完全

解決方法

- 画面右上のアイコンから利用中のGoogleアカウントを必ず確認します

- 学校から配布されたメールアドレスとパスワードでログインします

- パスワードを忘れた場合は学校の管理者に再発行を依頼します

- 二段階認証の設定が求められている場合は画面に従って設定を完了します

ログイン問題の多くはアカウント切り替えで解決できます。

クラスが表示されないときのチェックポイント

クラスコードを入力したのに表示されない、招待されたはずなのにクラスが出てこないなどのケースがあります。

確認ポイント

- 正しいアカウントでログインしているか

- クラスコードが最新のものか

- 教師・学校側でクラスコードが無効化されていないか

- 招待メールを承認しているか

対処方法

- 必ず学校指定のアカウントでログインする

- クラスコードが間違いないか再確認

- 招待メールの「参加」をタップ・クリックして参加を確定

- クラスコードが無効化されている場合は教師に再発行を依頼

特にアカウントの不一致が原因で表示されないケースが多いため、最初にアカウントを見直すと早く解決できます。

課題が提出できないときの対処方法

添付ができない、提出ボタンが押せない、アップロードが進まないといった相談が頻繁にあります。

よくある原因

- 添付ファイルの容量が大き過ぎる

- インターネット回線が不安定

- 学校のドライブ容量制限が上限に達している

- 対応していないファイル形式を添付している

解決方法

- Wi-Fiや通信環境を改善して再度アップロード

- 写真はサイズを小さくする、PDFは圧縮する

- Googleドライブの容量が不足していないか確認

- 可能であればGoogleドキュメント・スライドなどの形式に変換して添付

ファイルが重い場合は小さくすることで解決しやすくなります。

通知が届かないときの見直しポイント

提出期限や新しい課題のお知らせが届かず、提出忘れにつながることがあります。

チェックする場所

- Google Classroomアプリ内の通知設定

- スマホ本体の通知設定

- メール通知のON/OFF

- 教師が通知をオフにしていないか

対処方法

- Classroomアプリ → 設定 → 通知をすべてONにする

- スマホ設定 → 通知 → Classroomの通知許可をONにする

- メール通知を利用している場合は迷惑メールフォルダーも確認

通知はアプリ・端末・メールの3つが連動しているため、全部を確認することが重要です。

教育機関側の制限が原因で起きるトラブル

学校や塾の管理者設定が影響し、個人では解決できないケースもあります。

代表的な制限

- 個人アカウントでの参加禁止

- 外部ドメインのやり取りが制限されている

- 特定ファイル形式のアップロードが禁止

- 保護者アカウントの操作制限

解決方法

- 生徒は学校で配布されたアカウントを利用する

- 参加できない場合は教師または管理者に設定状況を確認する

- 個人側でできる対策がない場合は学校に依頼する

こうした制限はセキュリティ確保が目的であるため、管理者への確認が必須です。

使っていて困ったときは、まず「アカウント」「通信環境」「学校側の設定」の順に確認するとスムーズに解決できます。落ち着いて一つずつ原因を切り分けていくのがポイントですよ