本ページはプロモーションが含まれています。

目次

GoogleColabの基本概要とできること

GoogleColab(Google Colaboratory)は、Pythonを中心としたプログラミングやAI開発を、ブラウザだけで完結できるクラウド型のノートブック環境です。ローカルPCに特別なソフトを入れなくても、そのままコードを書いて実行できる手軽さが大きな特徴です。学習用から実務レベルのデータ分析まで幅広く利用されており、特にプログラミング初心者やAIの基礎を学びたい方に適しています。

ColabはGoogleアカウントがあればすぐ使い始めることができ、ファイルの保存や共有もGoogleDrive経由でシームレスに行えます。ノートブック形式でコードと説明文を一つにまとめられるため、学習記録の管理やチームでの共同作業にも向いています。

ブラウザだけでPythonコードを実行できる

Colabの最大の特長は、環境構築が不要な点です。Pythonや必要なパッケージがあらかじめ用意されているため、初期設定に時間を取られることなく作業に集中できます。

ノートブック内はコードセルとテキストセルを自由に混在させられるため、コードの実行結果をすぐ確認しながら学習や開発を進められます。プログラミング初心者がつまずきやすい環境構築問題を避けられる点も魅力です。

GoogleDriveと連携して保存・共有が簡単

Colabで作成したノートブックは、自動的にDriveへ保存されます。バージョン管理やファイルの持ち運びが不要で、複数デバイス間でも同じノートブックを開けます。

共有設定もDriveと同じ仕組みで行えるため、閲覧・コメント・編集の権限を細かく設定できます。チーム開発や学習仲間との情報共有がスムーズに行え、共同編集もリアルタイムで可能です。

データ分析やAI開発に必要な主要ライブラリが標準搭載

Colabには、データ分析や機械学習に欠かせないPythonライブラリが多数含まれています。たとえば次のようなライブラリが最初から使えます。

- NumPy

- pandas

- matplotlib

- TensorFlow

- PyTorch

追加のパッケージが必要な場合でも、pipコマンドで簡単にインストールできます。データ前処理からモデル構築、可視化まで一連の流れをColab内で完結させることができます。

GPUやTPUを利用して高速処理が可能

機械学習や深層学習では大量の計算が発生しますが、ColabではGPUやTPUを無料または低コストで利用できます。特に画像処理や大規模データの学習では、CPUだけを使う場合と比べて処理速度が大幅に向上します。

ランタイム設定からデバイスを選択するだけで利用でき、初心者でもハードウェア管理に悩まされることがありません。

AI研究・生成AI開発にも活用できる柔軟な環境

Colabはデータ分析だけでなく、AIモデルのトレーニングや推論、生成AIのプロトタイプ作成にも適しています。必要なライブラリがあらかじめ揃っているうえ、外部データの読み込み・グラフの可視化・ノートブック共有まで一貫した操作が可能です。

小規模実験から本格的なモデルの検証まで対応できるため、AI初学者だけでなく研究者やエンジニアにも広く利用されています。

まとめとして使えるColabの主なメリット

- インストール不要でPython実行環境がすぐ整う

- データ分析・機械学習用ライブラリが標準搭載

- GoogleDriveと連携して学習内容を安全に保存

- GPU・TPUにアクセスでき、重い処理も高速化

- ノートブック形式で学習・開発・共有をまとめて管理

環境構築の手間を省きつつ、学習や開発を加速できる点がColabの大きな強みです。

GoogleColabは、難しい準備をせずにすぐ使える環境なので、初心者でも安心してAIやデータ分析の学習を始められますよ。特にブラウザだけで完結する手軽さは大きなメリットなので、まずは小さなコードを書いて動かしてみるのがおすすめです

GoogleColabの最新AI機能。google-colab-aiでできること

GoogleColabは2025年に入り、従来の「Pythonをブラウザで実行できる環境」から「最新AIをそのまま使える統合開発プラットフォーム」へと一段階進化しました。その中心となるのが google-colab-ai ライブラリです。環境構築不要でGeminiやGemmaなどの高度なモデルへ直接アクセスでき、AIを活用した開発がこれまで以上に簡単になります。

google-colab-aiとは何か

google-colab-aiは、Colab上でAIモデルを即利用できるように設計された純正ライブラリです。APIキー不要でセットアップも最小限のため、これまで手間だった「AI利用前の準備作業」を完全に省略できます。特にIT初心者や学習者にとって大きなメリットとなるポイントです。

Pythonから1行のインポートで利用でき、初回からモデルの一覧取得、テキスト生成、画像解析などをすぐに開始できます。モデルの選択や実行はColabのクラウド環境上で行われるため、手元のPC性能に一切依存しません。

Geminiモデルに直接アクセスできる環境

google-colab-ai最大の特徴は、Googleの最新マルチモーダルモデルであるGeminiシリーズへ直接アクセスできる点です。Geminiはテキスト・画像・音声・コードといった複数形式を同時に処理でき、以下の作業を効率化します。

- 長文の整理や要約

- 複雑なコード生成とデバッグ

- 画像解析・物体検出

- 音声分析や説明生成

- 研究用データの洞察出力

特に長文やコードを扱う作業では、Geminiシリーズの性能によって作業時間が大幅に短縮します。

APIキー不要でLLMを利用できる仕組み

通常、AIモデルを使う場合は「APIキーを発行し、環境変数を設定し、SDKを導入する」という準備が必要ですが、google-colab-aiではこれらが不要です。

Colab側が認証を一元管理しているため、ユーザーはログインするだけでAI利用を開始できます。セキュリティ面もGoogleのアカウント保護機能に統合されているため、初心者でも安全にAIを扱えます。

コード生成・デバッグ補助で作業効率が向上

AIアシスタントとしての利用も強力で、以下の作業をサポートします。

- Pythonコードの自動生成

- 間違いのあるコードの修正提案

- エラー原因の分析と説明

- 最適なライブラリ選択の提示

- 時間のかかる処理の効率化提案

実際にAIが生成したコードをそのままColabで実行できるため、初心者がつまずきやすいポイントを大きく減らせます。

マルチモーダルAIによる画像・音声・コード処理

最新のgoogle-colab-aiでは、Geminiのマルチモーダル機能により複数のデータ形式を同時に扱えます。

- 画像を読み込んで構造説明を生成

- 写真内の物体検出

- 録音データの分析・テキスト変換

- UI案や図を生成してColab上に可視化

- コードと画像を一緒に解析して改善提案を生成

データサイエンス、画像処理、機械学習の初学者から研究者まで幅広く活用できる機能です。

軽量モデルGemmaシリーズにもアクセス可能

GemmaシリーズはGoogleが開発した軽量モデルで、オープンソースとして提供されている点が特徴です。google-colab-aiではGeminiよりも低コストで高速な処理が可能なため、次のようなケースに向いています。

- プログラムの習得目的の実験

- 小規模データの分析

- テキスト生成や分類

- 軽いチャットAIの構築

- プロトタイプの迅速な制作

Geminiと使い分けることで、用途に応じた最適なAI開発が行えます。

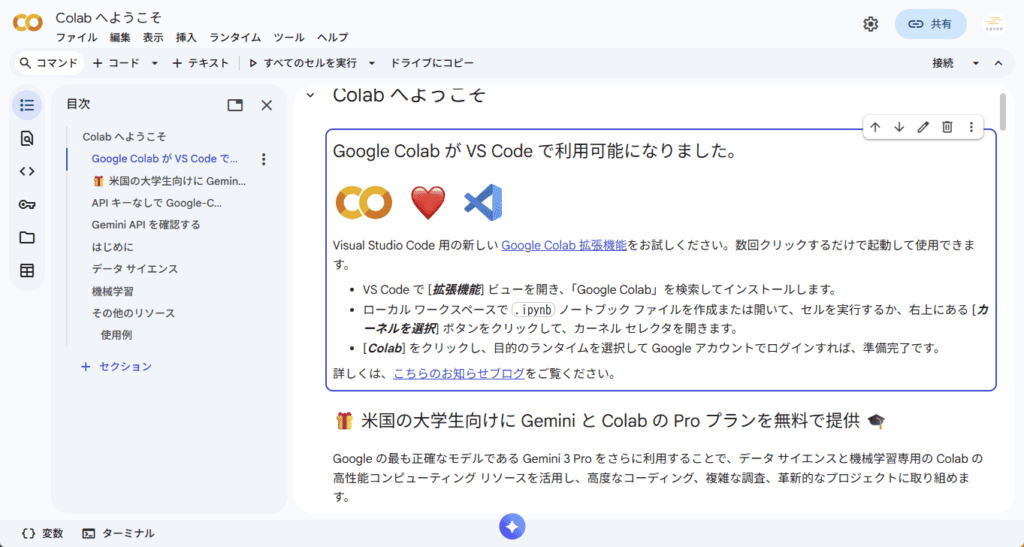

VS Codeとの連携による柔軟な開発スタイル

最新のColabはVS Codeとの連携も強化されています。ローカルのVS Code上で.ipynbを開き、ランタイムに「Colab」を選ぶことで、ColabのGPUやAI機能をVS Codeから利用できるようになります。

- VS Codeの開発効率

- ColabのGPU性能

- google-colab-aiのAI処理能力

これらを組み合わせることで、クラウドとローカルを統合した開発スタイルが実現します。

初心者から上級者まで恩恵があるAI統合

google-colab-aiによるアップデートは、次のような幅広い層に効果があります。

- プログラミング学習中の初心者

- Pythonで自動化ツールを作りたい人

- データ分析や機械学習を学ぶ学生

- AIモデルを扱う研究者

- プロトタイプ開発を行うエンジニア

初期準備が簡単になったことで、AI利用のハードルが大きく下がりました。

今後追加予定のモデルや機能

Googleは今後、パートナーモデルの追加やリアルタイム処理の強化、マルチモーダルLive API連携なども進めており、ColabのAI活用範囲はさらに広がる見込みです。

- 追加LLMの搭載

- 画像生成モデルへの対応拡張

- リアルタイム解析モードの強化

- モデルのカスタム学習機能

IT初心者でも扱えるAI開発環境として、今後最も利用が広がる領域といえます。

GoogleColabのAI機能は、難しそうに見えて実は使い始めるのがとても簡単なんです。APIキー設定などの面倒な作業を飛ばし、すぐに最新AIが動くのが最大の魅力ですよ。モデルごとの用途を理解して使い分けられるようになると、作業効率は一気に上がります。

GoogleColabの料金プランと無料版との違い

GoogleColabは無料でも強力な環境が使える一方で、開発規模が大きくなるほど有料プランの性能差が効いてきます。ここでは「どのプランが自分に最適か」を判断できるよう、料金体系・性能差・無料版の制限を整理して解説します。

無料版(Free / Pay As You Go)の特徴と制限

無料版は、学習・検証・軽いデータ分析には十分な性能を備えていますが、以下の制限がある点を押さえておく必要があります。

無料版でできること

- ブラウザからPython環境をすぐに使用可能

- GPU / TPUを追加料金なしで一定時間利用可能

- GoogleDriveと連携してノートブック保存・共有ができる

- 多くのAI・データ分析ライブラリを標準で利用可能

無料版の主な制限

無料版の課題は「連続実行時間」「GPU性能」「優先度」の3つです。

- セッションが数時間でリセットされやすい

- 長時間の学習で強制切断される可能性がある

- 割り当てられるGPUの性能が低め(T4相当が中心)

- 高負荷時間帯はGPU割り当てが拒否される場合がある

- メモリ上限が小さく、大規模データの処理が難しい

加えて、無料ユーザーは高性能GPUにアクセスできないため、深層学習の中~大規模モデルでは学習時間が大きく伸びる傾向があります。

Pay As You Go(従量課金)

無料版と同じ環境を前提としながら、以下の特徴があります。

- 必要なときだけ「コンピューティングユニット」を購入して使用

- GPUのアップグレードをユニット消費で実行

- 月額固定ではなく利用した分だけ支払う

- 90日間有効で無駄になりにくい

「月額課金は避けたいがGPUを強化したい」という利用者に向いています。

Colab Proの特徴(中〜上級の学習者・開発者向け)

Colab Proは、無料版の制限を大幅に緩和し、より高性能な環境を安定的に利用できるプランです。

Colab Proのポイント

- 月額制で100ユニット付与

- 高速GPU(T4 / V100)が高確率で割り当てられる

- 無料版より長い実行時間

- 高メモリマシンに切り替え可能

- セッション切断のリスクが減り、学習が安定

学習時間が長いモデルやノートブックを日常的に使うユーザーに適しています。

Colab Pro+の特徴(研究用途・業務用途向け)

Pro+は最も高性能なプランで、以下の特徴があります。

Colab Pro+の強み

- 月額で大量のユニット(500〜600)を利用可能

- A100などのプレミアムGPUに優先アクセス

- 最大24時間のバックグラウンド実行に対応

- ブラウザを閉じても処理が継続

- メモリ・GPU・セッションの制限がほぼ消える

- 大規模モデルの学習・研究レベルのワークロードに対応

研究機関や企業での利用、生成AIモデルの再学習、大規模データ処理に向いています。

プラン別の分かりやすい比較

以下は利用者が最初に悩むポイントを中心に整理した比較です。

1. GPU性能

- 無料:T4相当が中心で混雑時は割り当て不可

- Pro:T4 / V100が安定して利用可能

- Pro+:A100などプレミアムGPUの優先枠

2. セッション時間

- 無料:数時間で切断されやすい

- Pro:切断までの時間が延長される

- Pro+:24時間のバックグラウンド実行

3. メモリ容量

- 無料:標準メモリのみ

- Pro:高メモリ(約2倍)に変更可能

- Pro+:最大メモリマシンへ優先アクセス

4. コスト

- 無料:0円(必要に応じてユニット課金)

- Pro:月額固定で確実に高性能環境を利用可能

- Pro+:業務・研究向けの最上位プラン

どのプランを選ぶべきか(利用目的別)

用途別に最適なプランを整理すると選びやすくなります。

- 初心者・学習目的 → 無料版 / Pay As You Go

- 毎日AIモデルを回す・安定したGPUが必要 → Colab Pro

- 研究開発・業務で長時間処理が必要 → Colab Pro+

- GPUごとに性能を使い分けたい → Pay As You Go+必要な時だけアップグレード

無料版でもAI学習を始められますが、モデルの学習規模が大きくなるほどPro以上の環境が必要になるケースが増えます。

無料版と有料版で最も差が出るポイント

実際に使っていて多くのユーザーが感じる最も大きな差は以下の4つです。

- GPUの速度差(学習時間が数倍変わることもある)

- セッション時間の長さ(無料は切断に悩まされやすい)

- メモリ容量(大規模データの処理可否に直結)

- 混雑時間帯の安定性(無料ユーザーは優先度が低い)

「モデルが途中でエラーになる」「GPUが割り当てられない」という悩みは、有料プランでほぼ解消されます。

最後に少しまとめますね。無料版は“学習用の軽い環境”、Proは“日常的にAIを触る開発者向け”、Pro+は“研究レベルの長時間実行と高性能GPU”という違いになります。とくに無料版はセッションが切れやすいので、大きなモデルを扱うならPro以上を選ぶのが安心ですよ。

GoogleColabの基本操作。ノートブック作成とセル実行手順

GoogleColabは、ブラウザだけでPythonコードを書いて実行できるクラウドノートブック環境です。初心者が最初につまずきやすい「ノートブックの作成方法」と「セルの実行手順」を、余計な前提なしで理解できるようにまとめました。画面構成や使い勝手をイメージできるよう、操作の流れに沿って説明していきます。

新規ノートブックを作成する手順

GoogleColabでは、最初にノートブック(.ipynb)という単位で作業を行います。作成手順はとてもシンプルで、ログイン後すぐに始められます。

- Google Colabにアクセスし、Googleアカウントでログインします。

- 画面左上の「ファイル」を開き、「新しいノートブック」を選択します。

- 新しいタブが開き、無題のノートブックが表示されます。

- 画面上部のタイトルをクリックすると、任意の名前に変更できます。保存先は自動でGoogle Driveになるため、初心者でも管理が容易です。

ノートブックは作成と同時に自動保存されるため、保存し忘れによる作業消失の心配がありません。一定時間操作しないとランタイムがリセットされるColabでは、Drive保存の自動化が大きな安心材料です。

コードセルとテキストセルの基本操作

Colabでは「セル」を積み重ねながらコードを書いたり説明文を挿入したりします。セルの種類を理解すると、読みやすいノートブックが作れるようになります。

コードセルの追加と編集

画面上部の「+ コード」をクリックすると、コードセルが追加されます。

Pythonコードをそのまま書けるため、インポート文・関数定義・計算処理などをセル単位で整理できます。

テキストセルの追加

説明文やメモを追加したいときは「+ テキスト」を選択します。

Markdownが使えるため、見出しや強調、コードブロックなどを自由に記述できます。

セルの順番を入れ替える

セルの左側にあるドラッグハンドルを上下へ動かすことで並び替えができます。コードの順番を整理したり、説明を前に移動したりするときに非常に便利です。

セルを実行する方法

Colab最大の特徴は、セルを独立して実行できる“インタラクティブ性”です。実行方法は複数あり、作業環境や好みに合わせて使い分けられます。

基本の実行操作

セル左側の「再生ボタン」を押すと、そのセルだけが実行されます。

ショートカットで実行する

キーボード操作になれると作業効率が大幅に上がります。

- Shift + Enter:実行して次のセルへ移動

- Ctrl + Enter:実行のみ(セル移動なし)

- Alt + Enter:実行して下に新しいセルを追加

Python初心者でも、まずはShift + Enterを覚えておけば問題ありません。

実行結果の確認

セル直下に出力が表示されます。

計算結果、print文の内容、画像描画、ライブラリのログなど、すべてがコードの近くに並ぶため、処理の流れを追いやすく、デバッグも簡単です。

ノートブックの保存と管理

ColabはGoogleDriveと自動連携しているため、作成したノートブックはDrive内に保存・整理できます。

- 「ファイル → ダウンロード」からローカルへ保存

- 「ファイル → GitHubに保存」でリポジトリへ直接プッシュ

GitHub連携は、コードのバージョン管理やチームでの共同開発に役立ちます。Colab内でGitHubを参照できるため、オンライン学習や研究の再現にも適しています。

GitHubとの連携保存のポイント

GitHubにノートブックを保存すると、バージョン管理・共有が簡単になります。

- メニューの「ファイル」を開く

- 「GitHubに保存」を選択

- 保存先リポジトリとブランチを指定

- コミットメッセージを入力して保存

Pull Requestやレビューを伴う開発フローとも相性が良く、学習用ノートブックでも変化点を追跡しやすくなります。

よくあるつまずきポイントと対処

初心者がよく直面する問題も事前に押さえておくと安心です。

- 実行しない:ランタイム切断時は「ランタイムの再接続」を押す

- セルが増えて混乱:不要なセルは削除アイコンで整理

- エラーが多発:セルの実行順序が崩れている可能性があるため、上から順に再実行すると解消しやすいです

Colabは “セルごとに独立実行できる柔軟性” があるため、順序が乱れたまま途中から実行するとエラー原因になりがちです。

基本操作は難しく見えても、一度触ればすぐ慣れますよ。特にセル実行は学習やデバッグに最適なので、まずはShift+Enterでコードを動かしてみることをおすすめします。

GoogleDriveや外部データの読み込み方法

GoogleColabでは、クラウド上にあるデータや手元のファイルをそのまま扱えるため、データ分析やAIモデルの学習がスムーズに進みます。初心者がつまずきやすい「どこにあるファイルを、どうやってColabに持ってくるのか」という疑問を、実際の操作に合わせて整理します。

GoogleDriveをマウントしてファイルにアクセスする手順

GoogleDriveに保存したデータを読み込む方法は最も一般的です。Driveをマウントすることで、ColabからDrive内のフォルダへ直接アクセスできるようになります。

まずは以下のコードを実行します。

from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')実行後にGoogleアカウントとの認証が求められます。認証が完了すると、/content/drive/MyDrive/ 以下に自分のDriveフォルダが展開され、通常のPythonコードからファイルにアクセスできます。

CSVファイルを読み込む例は次の通りです。

import pandas as pd

df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/data/sample.csv')Drive上で編集したファイルもそのまま再読み込みできるため、ローカル環境と同じ感覚で扱えます。

手元のCSV・画像ファイルを直接アップロードする方法

ローカルPCにあるデータを取り込みたい場合は、Colabのアップロード機能を使います。

以下のコードを実行すると、ファイル選択ウィンドウが表示されます。

from google.colab import files

uploaded = files.upload()アップロード完了後、ファイル名を指定して読み込めます。

import pandas as pd

df = pd.read_csv('uploaded_file.csv')画像データも同様にアップロードでき、機械学習の実験で扱いやすい方法です。アップロードしたデータはセッションが切れると消えるため、一時的な利用に向いています。

GitHubのデータを取得して読み込む方法

GitHubに公開されているデータセットやノートブックを読み込む方法もよく使われます。生データとして直接URLを指定して取り込むことができます。

import pandas as pd

url = 'https://raw.githubusercontent.com/user/repo/main/data.csv'

df = pd.read_csv(url)GitHub側を更新すれば、新しいデータを常にColabから参照できます。研究や分析プロジェクトの管理にも適しています。

外部ストレージ・URLからのデータダウンロード

外部ストレージにあるファイルを直接ダウンロードする場合は、シェルコマンドを使う方法が手軽です。

!wget https://example.com/data/sample.zipZip形式なら次のように展開できます。

!unzip sample.zipクラウド上で完結するため、容量の大きなデータでも扱いやすい点が強みです。

BigQueryやクラウドデータを取り込むときのポイント

BigQueryなどのクラウドデータベースもColabから直接利用できます。大規模データのクエリ実行が可能で、ローカル環境と比較して桁違いの効率で分析できます。

最小構成の例は次の通りです。

from google.cloud import bigquery

client = bigquery.Client()

query = """

SELECT *

FROM `project.dataset.table`

LIMIT 1000

"""

df = client.query(query).to_dataframe()大量データの処理や分析を行う際は、BigQueryのクエリコストや権限設定を確認してから実行することが重要です。

読み込み方法はいろいろありますが、GoogleDriveを基点にすると作業が安定します。手元データを扱いたいときはアップロード、公開データを使うならGitHub、そして大規模分析はBigQueryというように、目的に合わせて使い分けると効率が上がりますよ

GPU・TPUの有効化と高速処理のコツ

Google Colabでは、GPU・TPUを適切に設定するだけで機械学習やデータ分析の処理速度が大幅に向上します。無料版でも利用できますが、使い方を間違えると性能を十分に引き出せません。ここでは、GPU・TPUの有効化手順と、初心者でもすぐ実践できる高速化のコツをまとめています。

GPUを有効化する手順

GPUを使うためには、ノートブックの実行環境を切り替える必要があります。切り替え後は自動的にGPUマシンが割り当てられます。

- メニューから「ランタイム」を開く

- 「ランタイムのタイプを変更」を選択

- 「ハードウェア アクセラレータ」で「GPU」を選択

- 確認のために次を実行

!nvidia-smiGPU名・メモリ・ドライバ情報が表示されれば利用可能です。

割り当てられるGPUは環境やタイミングによって変わるため、T4・P100・V100などの種類が表示されることがあります。Proプランではより高性能なGPUが割り当てられやすくなります。

TPUを有効化する手順

TPUはTensorFlow向けに最適化された特殊なハードウェアです。GPUより高速になるケースもありますが、利用できるフレームワークは限定的です。

手順はGPUと同じで、ハードウェアアクセラレータから「TPU」を選ぶだけです。

初期化は次のコードで行います。

import tensorflow as tf

tf.config.list_logical_devices("TPU")表示されれば準備完了です。

TPUを使う際の注意点

TPUは高速ですが、Pythonの一般的な処理には向いていません。特に以下の点は注意が必要です。

- PyTorchは公式サポートが限定的

- 画像前処理などCPU作業がボトルネックになる

- バッチサイズが小さすぎると逆に遅くなる

TensorFlowで大規模モデルをトレーニングする場面に特化しています。

GPU・TPUで高速化するコツ

GPUを有効化しても、コードがGPUを使っていなければ速度は変わりません。効率よく動作させるためのポイントを紹介します。

メモリ消費を抑える

GPUメモリは限られているため、無駄なデータを残すと処理落ちの原因になります。

- 途中生成した不要変数の削除

- データを適切にダウンサンプリング

- 画像を扱う場合はサイズを調整

大きなモデルを扱う場合は特に注意が必要です。

データローディングの最適化

CPU側の処理が遅いとGPUが待ち状態になり、全体の速度が落ちます。

- ジェネレーターやDataLoaderでバッチ処理を行う

- キャッシュやプリフェッチを利用する

学習時のI/Oボトルネックを避けるのがポイントです。

RAPIDS cuDFによるpandas高速化

GPUで表形式データ処理を高速化したい場合は、RAPIDS cuDFライブラリが効果的です。

簡単な例:

!pip install cudf-cu11 --extra-index-url=https://pypi.nvidia.com

import cudfpandas互換のAPIで大量データを高速処理できます。ColabではGPU環境と相性が良く、機械学習前の前処理に適しています。

学習ループの最適化

ディープラーニングを扱う場合は以下も効果があります。

- バッチサイズは大きめにする

- Mixed Precision(半精度学習)を有効にする

- キャッシュ済みデータを使う

特にMixed PrecisionはGPU性能を効率良く使えるため、Proプランとの相性が良い方法です。

よくあるエラーと対処のポイント

GPUを使っているつもりでも、次のようなケースでCPU動作に戻っていることがあります。

- ライブラリがGPU版になっていない

- torch.cuda.is_available() が False

- GPUメモリ不足で強制的にCPUへ切り替わる

疑わしい場合は都度以下で確認できます。

import torch

torch.cuda.is_available()Falseの場合はランタイム再起動が最も早い解決策です。

GPUやTPUを活用できるようになると、処理時間が大幅に短縮されるので作業効率が一気に上がりますよ。初めは設定に戸惑うかもしれませんが、基本の切り替え手順と高速化のポイントを覚えるだけで安定して使いこなせるようになります。

GoogleColabの活用事例。学習から研究・ビジネスまで

GoogleColabは「環境構築なしで高度な計算処理ができる」という特徴から、教育・研究・ビジネスのあらゆる現場で使われています。ここでは、初心者が明日から真似できる実践例から、研究者や企業が活用している本格的なプロジェクトまで、目的別にわかりやすく整理します。

学習用途の活用例(プログラミング・数学・AI基礎の理解に役立つ)

学習段階のユーザーにとって、GoogleColabは「失敗してもすぐやり直せる実験環境」として最適です。環境構築が不要なため、コード習熟に集中できます。

プログラミング基礎の習得

Pythonの基本文法や関数の動作確認を、セル単位で実行しながら学べます。小さなコードを動かし、結果を即座に確認できるため、初学者の理解を深めるのに適しています。

統計・データ分析の可視化

NumPyやPandas、Matplotlibが標準で利用できるため、学習内容をグラフで表現しながら理解を深められます。

代表的な学習テーマは以下です。

- サンプルデータを使った統計処理の練習

- 数学・物理のシミュレーション

- グラフ・ヒートマップでのデータ可視化

AI・機械学習の入門演習

scikit-learnやTensorFlowなどのライブラリがすぐに使えるため、AI学習の最初のステップに適しています。

- 画像分類の基礎モデルを訓練

- 回帰分析による予測モデル構築

- GoogleColabのAI機能を活用したコード補助で学習効率アップ

研究用途の活用例(高度分析・再現性が求められる場面)

研究現場では「誰でも同じコードを再実行できる環境」が重要です。GoogleColabはクラウド上で同じ環境を再現できるため、研究効率を高めます。

論文のコード再現実験

公開されているノートブックを読み込み、同じ実験を再現できます。外部ライブラリの追加も容易なため、新しいアルゴリズムの検証に向いています。

深層学習モデルの学習・検証

GPUやTPUを手軽に利用できるため、研究で扱う大規模モデルの実験にも利用されています。

- 画像認識モデルの比較実験

- 自然言語処理モデルの微調整

- 研究データの前処理・高速計算

特にgoogle-colab-aiによるAIモデルの直接呼び出しは、研究アイデアの検証を短時間で行える点が強みです。

研究チームでの共同作業

GoogleDriveと連携し、コード・図表・文章を含むノートブックをそのまま共有できます。離れた研究メンバーと同じ実験環境を扱えるため、共同研究の効率が高まります。

ビジネス用途の活用例(データ活用・AI導入をスムーズにする)

企業でGoogleColabが使われるのは「小さく試す→成功すれば実装する」という流れを作りやすいためです。社内に専用環境がなくても、すぐにAIや分析のプロトタイプを作成できます。

データ分析・業務改善

日常業務で扱うデータの分析を自動化し、意思決定を支援できます。

- 売上・在庫データの時系列分析

- 顧客セグメントのクラスタリング

- アンケート結果の自動集計

AIサービスのプロトタイプ開発

GoogleColab上で動く「動くサンプル」を作り、社内外の関係者に即説明できます。

- 画像分類モデルのデモ

- テキスト要約・チャットモデルの評価

- 業務自動化スクリプトの試作用ノート

コード・入出力結果をそのまま共有できるため、開発スピードが向上します。

マーケティング・顧客向けデモ資料の作成

データ可視化やモデルの推論結果をノートブック内でグラフィック表示でき、ビジュアル資料として活用できます。営業・マーケティング部門での簡易分析にも有効です。

オープンプロジェクトやコミュニティでの活用

教育・研究・ビジネスの枠を超え、オープンソースのコミュニティやプロジェクトでも幅広く利用されています。

公開ノートブックでの学習共有

有志による教材・解説ノートが数多く公開されており、学習者はコード付きで理解を深められます。

国際共同プロジェクトでの利用

クラウド環境のため、国をまたぐ共同編集・共同実験がスムーズです。

学習から実務まで柔軟に使えるのがColabの魅力ですよ。最初は小さなコードから始めて、ノートブックを積み重ねることでスキルが自然に伸びていきます。自分に合った使い方を見つけながら、無理なくステップアップしていきましょうね

安全に使うための注意点とベストプラクティス

Google Colabは強力で便利なクラウド開発環境ですが、誤った使い方をするとデータ消失や情報漏えいにつながることがあります。とくに無料版ではセッション切断やストレージ制限などの仕様があるため、安定した運用のためには事前に押さえるべきポイントがあります。ここでは、実務・学習・研究など幅広い場面で安全に利用するための実践的ノウハウをまとめます。

セッション切断によるデータ消失を防ぐ

Colabはクラウド上で稼働しているため、一定時間操作がないとセッションが自動切断されます。切断されると、ローカル環境に保存されていない変数や一時ファイルはすべて消失します。

データを守るための基本対策は次のとおりです。

- ノートブックはGoogle Driveに自動保存されるため、コードは必ずノートブック内に記述する

- 作業中のデータは/tmpではなくDriveに書き出す

- 大きな中間データを生成する場合は、都度Driveへ保存してバックアップを取る

- 長時間処理が必要な場合は、実行時間の長いランタイムに対応したPro/Pro+を検討する

特に機械学習モデルの学習途中データは失われやすいため、チェックポイントを定期的にDriveへ保存する運用が重要です。

APIキー・認証情報をノートブックに書かない

外部サービスのAPIを利用する際、誤ってノートブックにAPIキーを直書きすると、共有時に情報漏えいする恐れがあります。Colabでは環境変数を使うか、Driveに保存した秘密ファイルを読み込む方法が推奨されます。

安全性を保つためのポイントは次のとおりです。

- ノートブック上にAPIキーを直接記述しない

- 環境変数(

os.environ)を利用して読み込む - 認証ファイルはDriveの共有設定を「自分のみ」にしてアップロードする

- git連携する際は、機密ファイルを

.gitignoreに必ず設定する

共有リンクを不用意に広げないことは、企業利用における基本的なリスク管理にもつながります。

ノートブック共有時の権限設定に注意する

ColabはDriveと同じくリンク共有が可能ですが、設定を誤ると意図しない閲覧者にノートブックが公開されてしまいます。

共有時に注意すべき設定は次のとおりです。

- 「閲覧者」「コメント可」「編集者」を使い分ける

- 初期設定は「非公開」。必要があるときだけリンク共有を有効化

- 機密データやAPIキーを扱うノートブックは共有しない

- 公開用ノートブックはデータと秘密情報を削除したサニタイズ版を作る

研究・教育現場での共同作業でも、権限設定を理解しておくことで安全性と効率性を両立できます。

企業利用時に押さえるセキュリティ基準

ビジネス用途では、個人利用よりも厳格なセキュリティ基準が求められます。特に顧客データや内部情報を扱う場合は、次の点を押さえる必要があります。

- 無料版はセッションが外部クラウド環境で動作するため、高機密データの処理には不向き

- データ転送は暗号化されているが、社内ポリシーで利用可否を確認する

- プロジェクト用ノートブックは共有DriveやTeam Driveで管理する

- Colab Pro/Pro+を利用する場合は利用規約を確認し、扱えるデータ範囲を明確にする

企業ではローカル実行・社内クラウド・VPC接続などの代替手段との比較も重要です。

外部データ利用時のプライバシー保護

外部サイトやAPI、クラウドストレージを扱う場合、読み込むデータのプライバシーや著作権にも気を配る必要があります。

- 公開が許可されているデータのみ扱う

- 個人情報を含むCSV・画像は匿名化して利用する

- データの保管場所をDrive内の限定フォルダに固定する

- 研究論文の再現などで公開データを使用する場合は利用規約を確認する

意図せず個人情報を含むデータがノートブック内に残ってしまうことも多いため、保存前のチェックが必須です。

ランタイムとインストール環境の管理

Colabの環境はセッションごとにリセットされるため、環境構築手順を再実行できるよう管理しておくことが安全運用につながります。

- 利用ライブラリのバージョンを

requirements.txtなどで記録 - ランタイム切換え後も再現できるコードをノートブック内に残す

- 長期利用プロジェクトはGitHubと併用して履歴管理

- 大量のpipインストールは競合が起きやすく、依存関係は最小限に保つ

環境再現性を確保することで、トラブル発生時の復旧が迅速になります。

安全に使うためのコツをまとめると、データの扱い方と共有設定の理解がとても大事になります。特にセッション切断やAPIキーの管理は初心者がつまずきやすい部分ですので、今日お伝えしたポイントを意識して使ってみてくださいね。